ACTUALITÉS

Les Archives Virtuelles

Latino-Américaines:

état des lieux

Par Paola Da Cunha

____________________________

♦ 1. Objectifs et contraintes du projet

Archives Virtuelles

- Contraintes et "solutions"

- Des normes

♦ 2. Avancées dees Archives Virtuelles

- Premier fonds mis en ligne:

le Fonds Carlos Droguett

- Les "cahiers virtuels" d'Alicia

Kozameh

- L'organisation et la numérisation

du Fonds Julio Cortázar

- Le Fonds Daniel Moyano

- Avancées sur les autres fonds

♦ Conclusion

Retourner à la table des matières

Chambre climatisée (Salle Raymond Cantel - MSHS)

Salle de numérisation (Centre de documentation - MSHS)

Revenir en haut de la page

Revenir en haut de la page

Revenir en haut de la page

Revenir en haut de la page

Visiter le Fonds Carlos Droguett

![]()

Revenir en haut de la page

Visiter le Fonds Alicia Kozameh

![]()

Revenir en haut de la page

Revenir en haut de la page

Archives personelles de Daniel Moyano à Madrid

Marcelo Casarin et Sébastien Duguy à Madrid (février 2009)

Revenir en haut de la page

Revenir en haut de la page

1. Objectifs et contraintes du projet Archives Virtuelles

Devant l’important patrimoine scientifique et documentaire accumulé pendant plus de 30 ans de colloques et de journées d’études et les fonds légués par des auteurs présents lors de ces manifestations, le CRLA-Archivos a monté le projet Archives Virtuelles qui a commencé de façon effective il y a un peu plus de deux ans. Au-delà du travail de sauvegarde et de diffusion des fonds littéraires en sa possession, le CRLA-Archivos désire également se constituer en tête de réseau de centres possédant des fonds identiques.

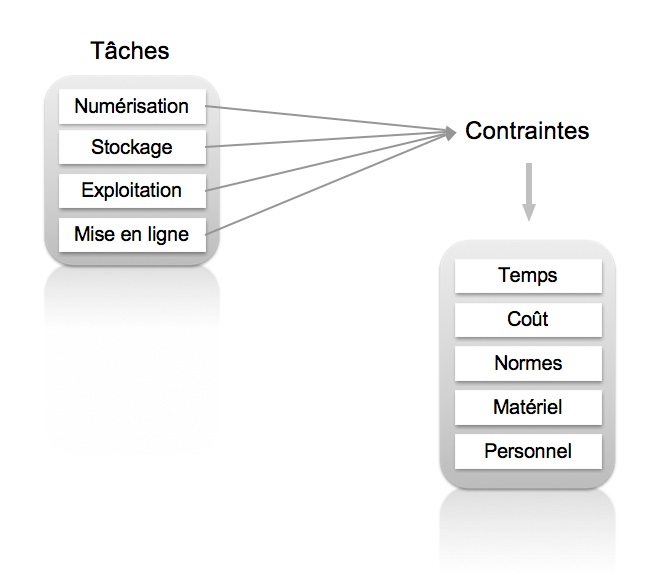

Avant de commencer un projet de l’envergure de celui des Archives Virtuelles, il nous a fallu réfléchir aux contraintes et aux objectifs qui en découlent. Celles-ci peuvent se résumer au schéma ci-dessous :

Quatre tâches essentielles dans un projet comme le nôtre sont mentionnées dans ce schéma :

- la numérisation

- le stockage

- l’exploitation

- la mise en ligne.

A celles-ci, il faut rajouter tout le travail, effectué avant toute autre tâche, d’organisation du fonds physique qui aboutit à l’établissement d’un catalogue.

1.1. Contraintes et « solutions »

Chaque phase est soumise aux contraintes de temps, de coût, de normes, de matériel et de personnel. Fort heureusement, certaines de ces contraintes ont été surmontées grâce à l’insertion de notre projet dans le XIIIe Contrat Plan Etat-Région de l’Université de Poitiers et aux financements alloués par le Fonds Européen de Développement Régional. Un ingénieur de recherche, qui travaille à plein temps sur ce projet, a pu être engagé. Le projet bénéficie de l’aide d’un technicien qui poursuit quelques jours par semaine le travail de numérisation des fonds de notre centre. De plus, le chef de projet, Éric Planchon, qui coordonne l’ensemble des laboratoires participants, nous oriente et nous aide énormément pour la partie technique et surtout dans la phase de mise en ligne des fonds.

D’importants moyens techniques ont été mis à la disposition de notre centre.

Une chambre climatisée nous permet de conserver des documents particulièrement fragiles dans une température (21°) et un taux d’hygrométrie (53%) constants. Les documents y sont stockés dans des boîtes et des feuilles de papier à PH neutre.

Deux systèmes de numérisation (DigiBook 5600 ®, DigiBook 6002RGB ®) qui respectent les documents traités sont à notre disposition. La numérisation s’effectue grâce à une caméra mobile qui se déplace au-dessus des documents évitant ainsi tout contact. L’éclairage de faible intensité et de peu de chaleur n’altère pas la qualité du document. Un plateau balancier permet de numériser des ouvrages ayant une grosse reliure sans abîmer celle-ci et amenuisant l’effet bombé. Les scanners permettent également de numériser deux pages en même temps ce qui constitue un important gain de temps.

Le temps est un facteur important dans le cadre des projets de numérisation. Le travail qui mène de l’organisation du fonds à sa mise en ligne sur Internet compte plusieurs étapes qui correspondent à de nombreuses heures de travail. Ce que nous avons pu constater avec le fonds traités ou en cours de traitement. Fort heureusement, plusieurs membres du CRLA-Archivos participent au programme Archives Virtuelles, aidés dans certains cas, par des chercheurs étrangers spécialistes en ce qui concerne l’organisation des fonds physiques ou bien par un technicien et des informaticiens en ce qui concerne la numérisation et la réalisation de bases de données.

Pour rendre gérable un projet tel que le nôtre, qui fait appel au travail de plusieurs personnes, il est important d’établir pour chacune des étapes des normes bien précises, qui doivent être respectées et appliquées à l’ensemble des fonds traitées.

Chaque fonds doit faire l’objet d’une organisation et d’un catalogage pour que soit initiée la phase de numérisation. Pour cela, le CRLA-Archivos a compté sur l’aide précieuse de spécialistes étrangers venus dans notre centre.

Avant de commencer la numérisation des fonds, les intervenants de ce projet ont défini des options de numérisation qui tenaient compte des objectifs du projet à savoir la préservation et la diffusion via Internet des documents numérisés. Ces options tenaient compte également des contraintes dont la plus importante est le fait que les Archives Virtuelles comptent sur un patrimoine qui ne cesse de s’accroître. Depuis que nous avons commencé le projet, cinq fonds sont venus se rajouter au cinq fonds d’origine et des promesses de donations nous parviennes régulièrement.

Afin d’avoir un aperçu exact du document, nous avons fait le choix, pour la préservation, de numériser en couleur dans un taux de résolution de 300 dpi qui est le plus couramment utilisé pour de tels projets. Cette résolution génère des images assez lourdes ce pourquoi nous avons décidé d’enregistrer les images au format Jpeg compressé à 5%. Il ne faut pas oublier que dans un projet de sauvegarde de document se pose rapidement le problème de stockage des données. Le format Jpeg donne des images 3 à 4 fois moins lourdes que des images en Tiff tout en gardant une très bonne qualité du document. Les images brutes sont stockées telles quelles sur un serveur externe de 500 Go.

La numérisation des fonds était, durant les deux premières années, effectuée par les membres du centre formés à l’utilisation des machines. Depuis janvier 2009, un technicien a été engagé pour numériser et/ou aider les laboratoires participants à l’une des actions du XIIIe CPER qui réalisent ce type de projet. Cette intervention d’une personne extérieure au CRLA-Archivos dans la chaîne des tâches ci-dessus mentionnées impose une préparation et un suivi minutieux des documents à traiter. Conjointement aux documents numérisés, un tableau recense toutes les informations relatives à la numérisation.

Devant la quantité de documents à traiter et pour que les différents fonds soient aisément repérables dans la base de stockage, il a fallu déterminer une nomenclature. Ainsi, chaque image reçoit, en plus du numéro de cinq chiffre qui correspond à l’ordre dans lequel il est numérisé, les quatre premières lettres du nom de l’auteur du fonds. La dixième image numérisée du fonds Cortázar apparaît, par exemple, de la façon suivante :

cort-00010

Les images numérisées sont vérifiées une à une par un membre du laboratoire. Dans un tableau Excel, chaque image fait l’objet d’une indexation et c’est à partir des informations associées à celle-ci que se crée la base de données du fonds. L’exploitation des documents numérisés est une étape qui prend énormément de temps.

Chaque fonds numérisé est indexé selon des champs propres au fonds lui-même. Bien évidemment des champs sont communs à l’ensemble des fonds : auteur, titre, informations relatives à l’édition, date et langue. D’autres champs sont établis en fonction des particularités des documents présents dans le fonds. Les champs à détailler ainsi que les requêtes à développer dans la base de données sont déterminés par l’ensemble des participants du projet, comprenant aussi bien les membres du laboratoire que les informaticiens qui répondent de la faisabilité ou non de nos demandes. Les documents numériques constituent des bases de données structurées avec le logiciel Access de Microsoft.

Les images diffusées ne sont pas les mêmes que celles stockées puisque pour une diffusion via Internet, les images numérisées doivent être réduites pour qu’elles puissent s’afficher. Ainsi, une affiche A3, qui, numérisée en 300 dpi donne une image de 4,5 Mo en stockage, est réduite à une image de 183 ko. De 4712 pixels X 7024 pixels, l’image est passée à 1000 pixels X 1490 pixels.

Lorsque les documents sont numérisés, réduits pour leur diffusion sur Internet et indexés pour être exploitables, Éric Planchon se charge de la mise en ligne des fonds virtuels.

2. Avancées des Archives Virtuelles

Les avancées assez conséquentes faites dans le cadre de notre projet ont été rendues possible pour plusieurs raisons. Comme nous l’avons dit plus haut, notre projet a pu compter sur des apports financiers essentiels. Nous réalisons combien dans ce type de projet est importante l’aide financière. Notre centre ayant des moyens techniques très performants à portée de main, au sein même de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, les travaux d’organisation, de numérisation, d’exploitation et de diffusion se font sur place. Nous n’avons pas besoin de faire appel à des prestataires extérieurs et de perdre ainsi un temps précieux.

Les conseils d’Eric Planchon nous ont permis d’avancer plus rapidement sans trop de heurt surtout dans toutes les questions techniques liées à la mise en ligne des bases de données.

Notre Centre avait à l’origine 5 fonds :

- le Fonds Raymond Cantel

- le Fonds Carlos Droguett

- le Fonds Julio Cortazar

- le Fonds Juan Emar

- le Fonds Francisco Rivas

Cinq fonds sont venus enrichir, depuis le début de notre projet, un patrimoine déjà important :

- le Fonds Alicia Kozameh

- le Fonds Luisa Futoranski

- le Fonds Daniel Moyano

- le Fonds Carlos Tromben

- le Fonds Rufino Blanco-Fombona

2.1. Premier fonds mis en ligne : le Fonds Carlos Droguett

Le premier fonds traité dans le cadre de notre projet fut le fonds Carlos Droguett dont la plus grande partie fut confiée au CRLA par l’auteur lui-même en 1995[1]. Les archives avaient déjà fait l’objet d’une organisation par Martine Charlot et Veronica Fuebzalida sous la direction d’Alain Sicard, alors directeur du CRLA mais surtout grand spécialiste en France de Carlos Droguett. Cette organisation du fonds fut suivie par la publication du Catalogue du Fonds Carlos Droguett en 1996. Le fonds, qui couvre une période qui va en gros de 1933 à 1995, compte un total de 605 documents très variés qui ont été regroupés en trois groupes : œuvres de Carlos Droguett, œuvres sur Carlos Droguett et correspondances et autres documents. Dans le premier groupe de documents se trouvent :

- 74 manuscrits de romans, nouvelles, pièces de théâtre, essai et autres inédits.

- 19 manuscrits de romans, nouvelles, pièces de théâtre, essai parus

- 46 couvertures d’ouvrages publiés

- 61 articles de journaux et 23 de revues de l’auteur

Le second groupe est composé par :

- 4 monographies

- 6 thèses, mémoires et comptes-rendus

- 86 articles de journaux et 64 de revues

- 5 manuscrits d’articles

- 19 interviews

- 2 critiques radiophoniques

- 5 bibliographies

Le troisième groupe compte :

- 4 affiches

- 74 lettres

- 6 documents audio et vidéo

- 22 documents divers

- 172 photos

La numérisation de la première donation du Fonds Carlos Droguett a commencé en avril 2007 et a duré un an. Le matériel utilisé étant mutualisé, des créneaux étaient réservés pour notre centre, à raison de 2 à 3 jours par semaine. Deux personnes, Manuela Fonseca dos Santos et Paola Da Cunha, se sont partagé la tâche. Sur les 605 documents référencés dans le catalogue, seul 545 documents ont été numérisés. La masse des documents une fois numérisée constitue un ensemble de 9145 images soit un total de 52,56 Go. Pour des raisons de confidentialité ou de droits d’auteurs, seules 467 documents (8603 images- 35,5Go) sont consultables en ligne. Les lettres et les photos ne sont pas consultables sur Internet. Le traitement des enregistrements audio et vidéos qui demandent une formation spéciale sera effectué plus tard.

A partir des images conservées dans leur état brut, nous avons constitués des versions réduites nécessaire à un affichage rapide sur Internet.

Parallèlement au travail de numérisation, les acteurs du programme réfléchissaient à la mise en ligne du fonds et aux informations à associées à chacune des images obtenues. Il était important de faire ressortir les particularités et les richesses du Fonds Carlos Droguett à savoir la diversité des documents et la présence de nombreux manuscrits parmi lesquels des inédits.

Plusieurs champs ont été définis. Les champs essentiels : « auteur », « titre », « informations sur l’édition » (éditeur et lieu d’édition), date. Le champ concernant la langue est pour le fonds Droguett essentiel puisque l’auteur et son œuvre ont fait l’objet de plusieurs articles aussi bien en Amérique latine et Espagne que dans d’autres pays, surtout européens tels que la France, l’Allemagne et le Pays-Bas. L’œuvre de Droguett a, de plus, connu des traductions.

A ces champs ont été rajoutés les champs de « type » (édité, manuscrit, tapuscrit,…) et « genre » (roman, nouvelles, essais, photos, etc…) de documents. La présence de manuscrits d’œuvres publiées ou non de Carlos Droguett constitue l’une des plus grandes richesses de ce fonds. On compte par exemple, cinq manuscrits et tapuscrits d’Eloy. Ce sont également ces nombreux manuscrits qui nous menés a établir le champ « dossier génétique ». En effet, ce fonds s’intègre parfaitement dans le cadre d’étude génétique et philologique. Aussi la base de donnée a été imaginée afin de permettre la comparaison en ligne de deux manuscrits différents.

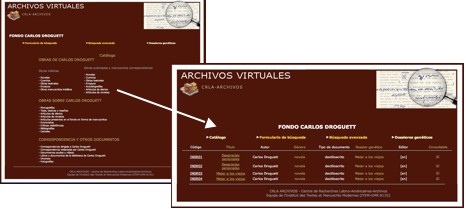

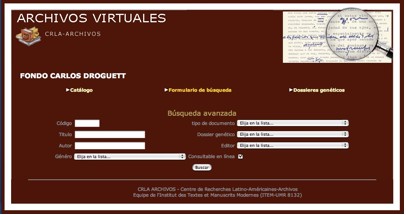

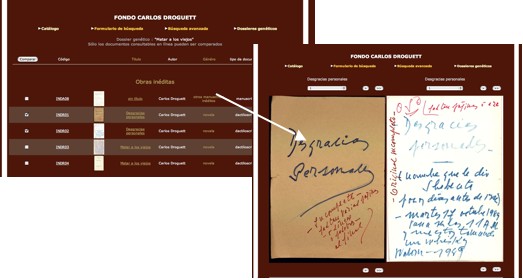

Le Fonds Carlos Droguett est consultable à partir du site Internet des Archives Virtuelles du CRLA depuis octobre 2007. L’interface de la base de donnée a été conçue en s’appuyant sur les différents types d’usagers. L’usager qui ne connaît pas l’œuvre de Carlos Droguett peut entrer dans le fonds tout comme il consulterait le « catalogue ». Comme le montre l’image ci-dessous, les documents suivent exactement l’organisation du catalogue à savoir les « œuvres de Carlos Droguett », les « œuvres sur Carlos Droguett » et la « correspondance et autres documents ». Sous chacun de ces groupes, la liste cliquable des genres de documents qui mènent vers la liste des documents eux-mêmes.

Le deuxième type de navigation, « recherche dans le fonds » suppose que l’usager connaît assez bien l'oeuvre de Carlos Droguett. Après avoir choisi le champ de recherche (auteur, titre, type de document ou dossier génétique), une liste lui est proposée.

Le troisième type de navigation, « recherche avancée » permet à l’usager de rechercher dans plusieurs champs à la fois (Code, titre, auteur, genre, type de document, dossier génétique, éditeur), certains de ces champs proposant la liste de documents lui correspondant.

Le quatrième accès au fonds qui concerne les « dossiers génétiques » s’adresse davantage aux spécialistes. Après avoir choisi dans la liste, l’usager accède à la liste des documents correspondant. Il peut sélectionner alors deux manuscrits différents et les comparer sur le même écran, côte à côte.

2.2 Les « cahiers virtuels » d’Alicia Kozameh

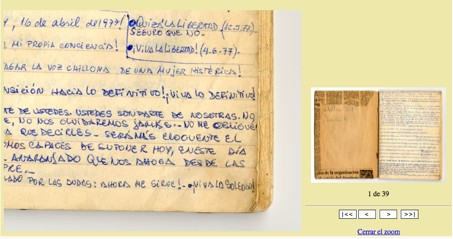

Depuis le début de l’année 2009, les cahiers de prisons d’Alicia Kozameh sont consultables à partir du site Internet des Archives Virtuelles. L’écrivaine argentine qui était venue à Poitiers en 2006 pour la journée d’étude Escrituras de la memoria y del exilio avait autorisé, alors, le CRLA à numériser les cahiers qu’elle avait écrits lors de son incarcération en tant que prisonnière politique entre 1975 et 1978. Il s’agit de deux cahiers, de petit format, sur lesquels apparaissent des éléments clés de son œuvre ainsi que plusieurs dessins.

Fernando Colla a mis en ligne les images numériques des cahiers. Il a créé une interface propre au Fonds Alicia Kozameh qui suit la chartre graphique établie lors de la mise au point du projet[2].

Il était important de donner aux visiteurs un aperçu exact des cahiers ouverts, tout en leur fournissant des images numériques parfaitement lisibles. Il a donc été décidé de présenter l’aspect physique des cahiers à partir de vignettes placées sur la droite de l’écran. Le visiteur peut faire défiler les pages des cahiers ouverts, deux pages par deux. Si le visiteur souhaite avoir une image plus grande de telle ou telle page, il lui suffit de placer la souris à l’endroit du document souhaité et apparaît dans la partie gauche de l’écran, l’image zoomée.

Alicia Kozameh nous a également confié le dossier génétique d’un long poème intitulé Mano en vuelo qui sera très prochainement mis en ligne.

2.3. L’organisation et la numérisation du Fonds Julio Cortazar

Le deuxième fonds traité dans le cadre des Archives Virtuelles est le fonds Julio Cortazar qui a été confié au CRLA-Archivos au début des années 80 par l’auteur argentin lui-même. Quelques années auparavant, Cortazar avait demandé à l’épouse de son ami Saul Yurkievich, Gladys, d’organiser des articles de journaux et magazines ainsi qu’une multitude d’autres documents qu’il avait entassés dans des boîtes en cartons au cours des années. Après avoir classé les documents, le couple Yurkievich s’est vu dans l’impossibilité de les garder chez eux aussi cherchèrent-ils à qui les donner. La Bibliothèque Nationale de France les refusa parce qu’ils ne contenaient pas de manuscrits des œuvres de l’auteur cédés à l’Université d’Austin aux USA. Le choix se porta alors sur Alain Sicard, alors directeur du CRLA, qui connaissait l’auteur depuis près de 6 ans.

Le choix a été fait de garder l’organisation du fonds établie par Gladys Yurkievich. Les documents ont été regroupés dans des classeurs selon les thèmes (en general, critiques et études de chacun de ses livres, etc.), le type de textes (analyses littéraires, discussions politiques, interviews, etc) et la langue. Cette organisation a le mérite de contextualiser les documents étant donné son regroupement par périodes chronologiques suivant les succès biographiques et bibliographiques de Julio Cortazar. Les classeurs sont au nombre de 62.

Le Fonds est constitué de plus de 1700 documents qui couvrent une période d’une trentaine d’années. Il s’agit d’un fonds de réception critique et académique. La valorisation du FJC est non seulement importante pour la sauvegarde des documents mais également pour les recherches sur l’œuvre de cet auteur argentin malheureusement trop souvent « oublié » de la littérature argentine. Ce Fonds se révèle être très intéressant pour les chercheurs puisqu’il nous montre « un Cortázar qui est lu et un Cortázar lecteur » ; un Cortázar qui lit attentivement ce que l’on écrit sur son œuvre et réagit parfois soit par des annotations dans la marge des articles, soit par des réponses directes aux articles (sous forme de textes publique ou des lettres ouvertes). Intéressant également est le nombre d’interviews présentes, soit 134. Si quelques-uns des documents du FJC sont très connus, d’autres le sont beaucoup moins pour ne pas dire inédits. Ce Fonds se révèle également important dans le fait qu’il restitue, d’une certaine façon, une période d’une trentaine d’années du champ littéraire et culturel argentin.

Ce fonds, resté trop longtemps inexploité par manque de temps et de volontaires bénévoles, est devenu l’une des priorité du CRLA lorsque Fernando Moreno en a pris la direction. Il était nécessaire d’établir un registre informatique du contenu du fonds. De nombreux étudiants du CRLA ont largement contribué à cette tâche. Cette liste a permis une identification plus précise et un agencement plus en accord avec la chronologie et les thèmes traités.

Lorsque c’est révélé à nous la nécessité de faire appel à un spécialiste pour l’élaboration d’un catalogue raisonné du FJC, des membres du CRLA ont rencontré à Cordoba, Susana Gomez qui venait de terminer une thèse sur « Cortazar et la révolution cubaine ». Dans le cadre de ses recherches Susana avait énormément travaillé sur le fonds Cortazar de la Casa de las Américas. Elle accepta de venir à Poitiers 3 mois en 2008 et 3 mois en 2009, pour travailler sur le FJC, devenant entre temps titulaire de la Chaire de Théorie Littéraire de l’Université de Cordoba. Elle élabora ainsi un catalogue analytique qui de par son caractère exhaustif constituera la structure de la base de données et des formulaires de recherche du fonds numérisé. Susana a apporté quelques changements à l’organisation établie. Tout d’abord des changements d’ordre typologique. Elle a distingué les textes « de » et « sur » Cortazar, caractérisé le média (périodique, spécialisé, académique, …) et le genre (recherche, critiques, études, etc.). Le second type de changement concerne la caractérisation du contenu des documents. Suny a dressé une liste de descripteurs thématiques (littérature, littérature latino-américaine, politique, etc.) qui se décline pour sa part en une série de mots-clé. Tous ces critères permettent l’élaboration de fiches bibliographiques très précises qui facilitent les recherches et diversifient les moyens d’accéder aux documents.

C’est autour de toutes ces questions liées à l’usager du fonds que Susana Gomez à réalisé le catalogue du FJC :

Comment faire pour qu’un catalogue soit un champ de découvertes et pas seulement de recherches qui doivent faire face à la barrière d’une base de données ? Comment réaliser une moyen de recherche qui permette au chercheur ou au lecteur enthousiastes l’idée d’entrer pour trouver et non pas d’entrer pour se perdre, lorsque l’on ne sait pas ce qui se trouve là ?

Les questionnements de Suny sur le fonds se révèlent très intéressants pour le travail de réflexion pour la mise en ligne des documents. Il ne s’agit pas, en effet, de mettre en ligne les documents dans un souci de collectionneur mais plutôt dde mettre en avant la complexité conceptuelle du FJC.

Le travail de numérisation a commencé en août 2008 à raison de 1 ou 2 jours par semaines, 17 des 62 classeurs ayant été traités. Nous espérons que d’ici la fin de l’année, l’ensemble du fonds sera numérisé et mis en ligne.

Le Fonds Daniel Moyano a récemment été confié au CRLA. Après plusieurs mois de préparation, l’autorisation d’intégrer le fonds dans les Archives Virtuelles du CRLA a été formalisé en octobre 2008 lors de la journée d’hommage à Moyano « Quarante ans après la première édition de El Oscuro » coordonné par Marcelo Casarin, spécialiste de l’auteur argentin. La femme et le fils de Daniel Moyano étaient présents. La seule condition était que la numérisation du fonds se fasse sur place, c’est-à-dire à Madrid dans l’appartement où Moyano a passé ses dernières années de vie. Y sont préservées tels quel les archives de l’auteur dans cette petite pièce minuscule, sorte de débarras, sans fenêtre, où il écrivait.

En février 2009, Marcelo Casarin s’est rendu chez la veuve de Moyano. Pendant une semaine, le chercheur a essayé d’établir une liste du matériel disponible comptant pour cela sur l’aide précieuse de Ricardo Moyano. Les documents, très variés, étaient rangés, selon une certaine logique dans une centaine de fichiers cartonnés suspendus à l’intérieur d’un caisson de trois étages.

Par manque de temps, le choix des documents à numérisé s’est porté, avant tout sur les documents concernant deux œuvres de Moyano : El Trino del Diablo (1974) et Tres golpes de timbal (1989). Les deux œuvres offrent, en effet, un matériel suffisamment complet et varié pour une étude philolo-génétique.

Sébastien Duguy, responsable de la salle de numérisation de la MSHS, a retrouvé Marcelo Casarin à Madrid pour numériser les documents sélectionnés. Le matériel utilisé est un appareil photographique autour duquel s’installe un parapluie équipé d’un éclairage, constituant ainsi un véritable studio photo aisément transportable.

En à peine deux jours, un fonds numérique de plus de 1800 images a été constitué. Marcelo Casarin a établi pendant la session de numérisation un inventaire minutieux des documents traités, inventaire qui lors de l’exploitation des documents numériques, a permis un gain de temps considérable.

Marcelo Casarin est rentré en Argentine non sans avoir laissé un « fonds virtuel » des archives de Daniel Moyano parfaitement organisé et indexé, qui n’attend plus que ses dernières consignes pour être exploité et mis en ligne.

2.5. Avancées sur les autres fonds

2.5.1. Le Fonds Raymond Cantel

Notre centre possède l’un des plus importants fonds de littérature de Cordel en Europe. Il s’agit du Fonds Raymond Cantel du nom de son créateur – co-fondateur du CRLA - qui l’a confié à notre centre après avoir pendant de très nombreuses années lutté pour promouvoir auprès des brésiliens mais aussi des Européens l’importance de cette littérature populaire.

Le Fonds est un fonds de plus de 5000 livrets auquel s’ajoute un important matériel relatif à ce type de littérature : des xylogravures, les gravures sur bois à partir desquelles sont faites les xylogravures, des manuscrits des poètes, des enregistrements audios et vidéos, des lettres des poètes à Raymond Cantel et vice-versa, des photographies.

Les folhetos ont été organisés en 1999 par le grand spécialiste de la littérature de Cordel, Joseph Luyten. Un autre spécialiste, Roberto Benjamin est également venu à Poitiers en 2006 pour travailler à l’analyse et à l’agencement des fiches de notes de Raymond Cantel, ainsi que celui des enregistrements audio, des photographies et des lettres de ce même fonds.

Un étudiant de Master réalise depuis quelques mois, un inventaire informatique de cette riche collection de folhetos.

La sauvegarde par la numérisation puis la mise en ligne de ce Fonds constitue l’un des grands chantiers du projet Archives Virtuelles. Il est en effet vital de préserver ces folhetos imprimés sur du papier de la même qualité que le papier journal, dont certains sont en très mauvais état.

2.5.2. Le Fonds Juan Emar - Alice de la Martinière

Alejandro Canseco-Jerez, membre associé du CRLA, a confié en 1998 à notre centre les archives personnelles de l’auteur argentin, Juan Emar. Ce Fonds compte des documents nombreux et variés parmi lesquels des manuscrits, des photographies, de la correspondance et des œuvres graphiques. Nathalie Le Brun, membre du CRLA, a réalisé en 2007 le catalogue du Fonds Juan Emar.

2.5.3. Le Fonds Rufino Blanco-Fombona

Le Fonds Rufino Blanco-Fombona nous a été confié par la petite-fille de celui-ci, fin 2008. Maguy Blancofombona se trouve à Poitiers depuis février 2009 pour analyser et organiser le Fonds de son grand-père.

2.5.4. Le Fonds Luisa Futoransky

Luisa Futoransky qui est venue à plusieurs reprises à Poitiers à l’occasion de journées d’études ou de Colloques organisés par le CRLA-Archivos, a accepté d’intégrer ses archives personnelles, comprenant manuscrits et autres, dans le projet Archives Virtuelles. Le professeur Henri Billard s’occupe actuellement d’établir un inventaire du matériel au domicile de l’auteur qui se trouve à Paris.

Les autres fonds sont conservés dans la chambre climatisée en attendant leurs traitements.

Conclusion

Les avancées réalisées en deux ans dans le cadre du programme Archives Virtuelles sont assez conséquentes. À la satisfaction des résultats obtenus, est venue s’ajouter, lors de la donation des nouveaux fonds, la certitude de l’importance d’un projet tel que le notre pour la sauvegarde et la diffusion du patrimoine culturel.

Ces premières années de travail, nous ont également permis de faire un ensemble de constatations qui se révèlent essentielles pour la poursuite de notre travail.

Nous devons faire disparaître l’idée trop souvent répandue que le travail sur les archives est un travail de conservation uniquement. Il est évident que la préservation par la numérisation est essentielle dans le cadre d’un projet comme le nôtre, surtout lorsque les documents sont extrêmement fragiles ou en mauvais état. Cependant, elle n’est en aucun cas une fin en soi. Il s’agit d’une étape nécessaire pour pouvoir faire sortir ces documents des armoires ou boîtes en cartons dans lesquelles ils étaient jusqu’alors enfermés.

Il s’agit donc de diffuser à un public, le plus vaste possible, un ensemble de documents difficilement accessibles, mettant de cette façon les originaux à l’abri des manipulations. Les Archives Virtuelles permettront aux chercheurs, situés aux quatre coins du monde, d’accéder à des sources primaires. Les documents numérisés permettent très souvent une manipulation plus aisée que les originaux, cela est d’autant plus vrai dans le cas des folhetos ou bien des coupures de journaux de grands formats des différents fonds déjà traités. Ils facilitent également la lecture grâce à des zooms.

L’intérêt de transformer des fonds en archives virtuelles réside en grande partie dans l’organisation en base de données des documents virtuels, base de données régie par une structure propre. L’utilisateur ne recherche plus alors de façon hasardeuse. Contrairement aux fonds physiques, les documents numérisés viennent accompagnés d’informations diverses essentielles pour leur exploitation par des chercheurs.

Chaque fonds est unique. Il doit être organisé et classé selon ses propres caractéristiques indépendamment des autres fonds. Comme le recommande l’activité archivistique au travers du « principe d’origine » des fonds, il est important de garder l’organisation du fonds si son propriétaire lui en a attribué une. L’agencement du fonds peut dans certains cas avoir autant d’importance que le contenu du fonds lui-même. Dans la plupart des cas toutefois, les fonds nous sont parvenus sans organisation de la part de leur auteur.

L’organisation et le classement du fonds physique constituent l’une des étapes les plus importantes parmi les différentes étapes qui mènent à la mise en ligne des documents numérisés. De celle-ci dépendra très souvent la structure de la base de données.

De la même façon, chaque fonds virtuel doit avoir sa propre base de données. Bien que plusieurs d’entre eux offrent les mêmes types de documents, les fonds doivent être accessibles indépendamment les uns des autres depuis le site des Archives Virtuelles.

Pour terminer, il s’est avéré que tout travail sur des archives personnelles d’écrivains nécessite une approche interdisciplinaire faisant appel à des sciences comme la littérature, la bibliothéconomie, les sciences de la communication, l’informatique et bien d’autres encore.

Notes

[1] La deuxième donation du fonds a été faite par Marcelo Droguett, fils de l’auteur chilien, à la mort de celui-ci. Cette partie du fonds est actuellement organisée par Sylvie Josserand et Emiliano

[2] La chartre graphique est consultable sur le site du CRLA-Archivos dans la rubrique « Archives Virtuelles ».