En conclusion de l’article précédent, nous avons proposé d’aborder l’évolution des pratiques musicales populaires au regard du phénomène de la mode1. Dans cet article, consacré aux répertoires et aux pratiques de musique et de danse qui entourent le bal, nous nous intéresserons particulièrement aux danses et aux airs qui ont connu leur période de succès, et la manière dont ces différentes formes se sont succédées. Partons tout d’abord dans le Haut-Poitou, où l’association des Gens de Cherves (GDC)2 a recueilli de nombreux chants à danser.

Alexandre Rinsant, de Gourgé, chante Bonjour mademoiselle. GDC_0002_0015_0063

Mme Dinais, de Marnes, chante Bonjour mademoiselle. GDC_0002_0024_005

Nous avons ici deux versions d’un classique du nord-est de la Gâtine poitevine4. Possédant un couplet unique, il s’agit d’un air de polka piquée sur lequel on a appliqué des paroles, sans doute pour mieux se rappeler sa mélodie. Cette mise en chanson permet ainsi d’accompagner la danse à la voix en l’absence d’instrument de musique : c’est ce qu’on appelle une gavotte de danse.

Si cette chanson était particulièrement populaire dans le Haut-Poitou, où se trouve dans le répertoire de nombreux chanteurs et chanteuses5, des versions ont également été collectées dans le Nord-Ouest de la France : en Normandie6 et en Bretagne (où elle s’intitule Bonjour Marie-Perrine7), ou encore en Auvergne.

Une autre gavotte de danse, Jean Brisquet, était particulièrement répandue dans le Haut-Poitou. Contrairement à la précédente, il semble que celle-ci soit spécifique à la région. En plus de figurer dans le répertoire de Marie Deméocq, dont nous avons fait connaissance lors de l’épisode précédent, elle constituait un incontournable du répertoire de chansons de Marie Couillault, qu a fait l’objet de nombreuses enquêtes menées par l’association des Gens de Cherves, dont le président, Pierre Morin, était son petit-fils. On la retrouve encore chez Mme Dinais, tenancière d’un café dans la commune de Marnes.

Mme Dinais, habitante de Marnes, chante Jean Brisquet. GDC_0002_0024_004

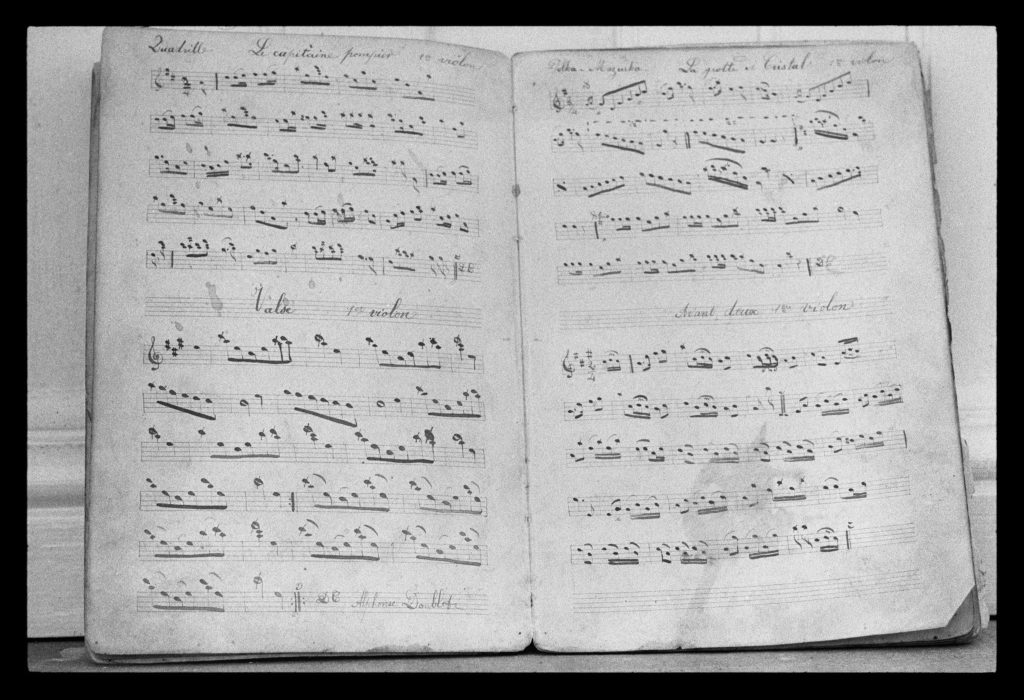

Cette gavotte de brisquet, tout comme la gavotte de polka piquée évoquée plus haut, est doublement présente chez l’informatrice. En effet, en plus de figurer à son répertoire de chansons, elles apparaissent dans un cahier de répertoire que l’informatrice a hérité de sa famille. Consulté par les membres de l’association des Gens de Cherves, il présente des partitions pour violon et piston notées à la main par deux jeunes conscrits durant leur service militaire en 1894 – l’un d’eux se nommant Dinais. L’interprétation qu’en a donnée un jeune enquêteur, Jacques Bonnin, au trombone, nous montre qu’il s’agit bien des mêmes versions, avec de légères variations.

Jacques Bonnin interprète au trombone l’air de Bonjour mademoiselle. GDC_0002_0020_001

Jacques Bonnin interprète au trombone l’air de Jean Brisquet. GDC_0002_0020_004

Les gavottes de danse constituent une part significative du répertoire de chansons recueillies auprès des informateurs du pays de Cherves. Si notre présentation s’est limitée à deux gavottes parmi les plus populaires, nous aurions aussi bien pu inclure dans notre sélection la Limousine ou bien la Gigouillette, ou encore des polkas, scottishes, pas de quatre, mazurkas, gâtinelles… La datation du cahier ainsi que l’âge des informateurs ayant livré ces chansons indiquent la fin du XIXe et le début du XXe siècle comme la période de leur diffusion maximale.

Cette forme musicale se trouve également dans le répertoire des informateurs de la Mission Saintonge du MNATP8, où Robert Bocquet, que nous connaissons du premier épisode de notre feuilleton, nous livre ainsi une autre gavotte de brisquet. Selon lui, le morceau remonterait au milieu du XIXe siècle (« 120-130 ans »).

Robert Bocquet interprète la gavotte de brisquet Le Cabinet de ma grand-mère. ATP_0001_0006_021

Les gavottes de danses, observées dans le Haut-Poitou comme en Saintonge, témoignent du succès de la danse au début du siècle dernier ainsi que des ressources de ses pratiquants. Joviales, rythmées, elles permettaient aux villageois de s’adonner au plaisir de la danse en tout lieu et à tout moment, sans attendre la présence d’un musicien ou d’un orchestre.

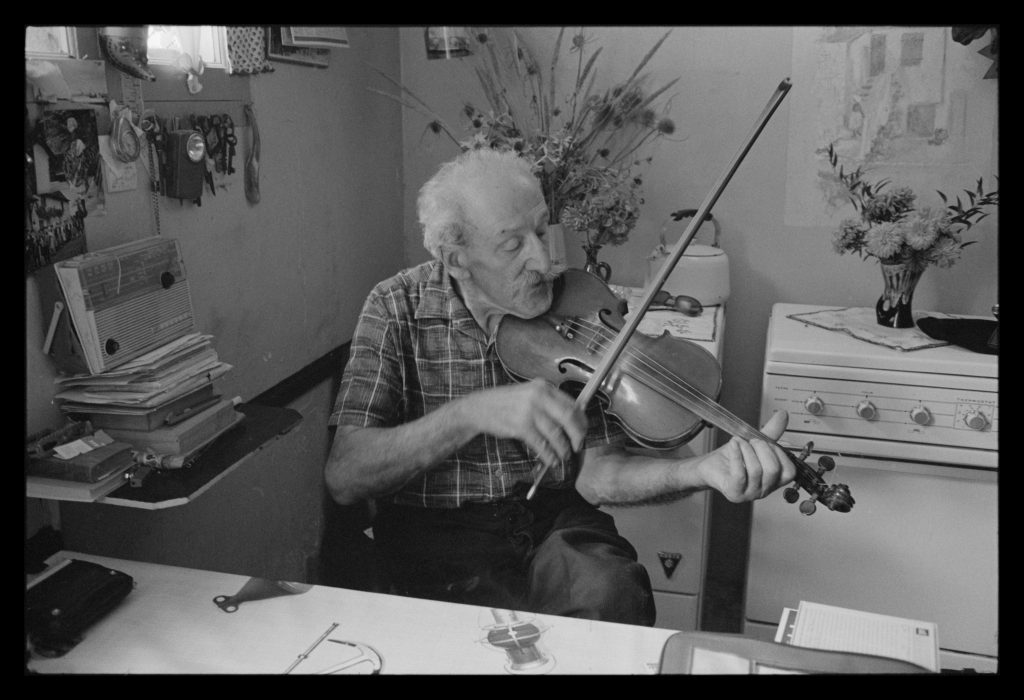

Cela n’empêche pas que ces derniers étaient prisés pour l’animation des bals et des noces. En Saintonge, Claudie Marcel-Dubois et Maguy Andral ont ainsi rencontré plusieurs musiciens ayant une grande expérience dans cette pratique. Leurs témoignages permettent d’en apprendre plus sur déroulement du bal ainsi que les différentes étapes de sa mutation – jusqu’à sa disparition progressive.

Le témoignage de Charles Aubrière est très instructif concernant l’évolution des bals sur l’Île d’Oléron. Selon ce violoniste, qui a joué en bals à partir de 1905, ceux-ci avaient lieu tous les dimanches dans des salles dédiées situées en divers points de l’île9. Tel qu’il le rapporte dans l’enregistrement suivant, l’essentiel du répertoire était tiré de feuilles volantes achetées à des éditeurs de musique tels qu’Alban Neveu, à Nevers.

Charles Aubrière explique la provenance des morceaux joués en bal par les musiciens de l’île. Extraits issus de l’item « Informations sur les partitions achetées, sur les bals, sur son violon » (UPOI_ATP_0001_0002_0020)

Il est frappant de constater que le répertoire évoqué provient, pour l’essentiel, de feuilles volantes, et non de la transmission orale, les musiciens jouant d’ailleurs sur partitions. Seules deux danses sont décrites par l’informateur comme étant du pays : La sauce aux lumas et le Muet.

On retrouve le même phénomène dans l’arrière-pays rochefortais. René Doublet, que l’on retrouve comme promis10, présente ainsi aux enquêtrices les cahiers de répertoire qui ont appartenu à ses oncles. Les morceaux proviennent de grands éditeurs de musique de l’époque : Alban Neveu, mais aussi de Blocquel ou Margueritat. Ceux d’Henri Aubert sont présentés comme relativement simples tandis que les feuilles volantes d’Elie Dupeyrat comme les plus anciennes. Concernant le bal, nous voyons que le quadrille y tenait la première place. En effet, les danseurs devaient payer pour le danser, au contraire des « petites danses », qui étaient gratuites : la valse, la polka, la mazurka et la scottish.

René Doublet parle aux enquêtrices des pratiques de bal, où le quadrille tenait la première place. Extraits issus de l’item « Information sur les musiques de bal avant 1914 » (UPOI_ATP_0001_0008_013)

Évoquant un type de quadrille, plus long et plus cher que les autres, René Doublet affirme : « c’était déjà quelque chose de très nouveau, le quadrille des lanciers, c’était du luxe ». On retrouve ici un élément essentiel du succès de la mode : l’attrait pour la nouveauté.

En effet, le XIXe siècle représente une grande époque de transformations, qui s’est caractérisé à deux niveaux dans la culture occidentale. D’un point de vue matériel, elle a produit et distribué en masse de nouveaux biens culturels, tandis que du point de vue des représentations, elle a consacré l’avènement de la communauté nationale sur l’identité régionale. Ainsi, l’apparition des feuilles volantes dans la seconde moitié du XIXe siècle, liée à la généralisation progressive du service militaire au tournant du XIXe et du XXe siècles, semble constituer un facteur majeur de mutation du bal.

En effet, alors que la conscription était jusqu’alors soumise au tirage au sort, elle s’applique à tous les jeunes hommes pour une durée de deux ans à partir de 190511. En parallèle de l’augmentation de ses effectifs, l’armée développe ses orchestres militaires, au sein desquels plusieurs musiciens de Saintonge ont joué. Comme René Doublet en témoigne dans l’extrait suivant, leur expérience du service n’a pas été sans conséquence sur l’évolution de leurs pratiques puis sur celles de leurs élèves.

Extrait du témoignage de René et Émilien Doublet : « La Bertoune / La Bortoune (inf.); Information sur les anciens musiciens » (UPOI_ATP_0001_0008_018)

Le contraste est fort entre la description de la manière de jouer du père de l’informateur, qui « faisait autant de bruit avec ses pieds et sa bouche qu’avec son violon », et René Doublet qui bat la mesure « tout doucement » avec son pied, « le pied dans le soulier ». Il explique cette manière par l’influence des orchestres militaires, auxquels nombres de violonistes du pays ont pris part, et au sein desquels il n’était pas question de battre la mesure, au risque de vexer le chef d’orchestre. Ainsi, il a intériorisé le fait que « c’est disgracieux de battre la mesure » du pied en jouant du violon.

Au contraire des musiciens routiniers dont on peut retrouver les enregistrements dans les archives du Cerdo12, la grande majorité des musiciens enquêtés lors de la Mission Saintonge jouaient sur partition – à l’exception d’Émilien Doublet, qui ne lit pas la musique, et d’Ernest Peluchon, qui la lit mais a appris ses airs « de routine »13. De plus, le répertoire folklorique ne représente généralement qu’une partie de leur répertoire. Tandis que René Doublet affirme avoir joué au régiment « un peu de classique » sous l’influence d’un musicien de Paris14, la plupart d’entre eux témoignent avoir fait évoluer leur répertoire de bal durant l’Entre-Deux-Guerres, en y intégrant les nouvelles danses en vogue, comme le paso-doble. Loin d’être rétifs à ce renouvellement du répertoire, ils semblent en avoir été des acteurs majeurs.

Le moment le plus brutal de ce renouvellement semble avoir eu lieu avec la diffusion des postes de radios dans les domiciles, au milieu des années 1920. De nouveaux standards musicaux s’imposent alors, avec l’arrivée de musiques venant des États-Unis (le jazz, le blues15) mais aussi d’autres pays comme le Brésil (la samba), Cuba (la rumba) ou l’Espagne (le tango)16.

Dans l’extrait suivant, Ernest Peluchon évoque les danses qu’il jouait avant et après 1924. Tandis que le premier répertoire était encore composé de quadrilles et de petites danses telles que la polka ou la scottish, le second, en conservant la valse, intégrait des danses plus exotiques : rumba, samba, tango… Il a joué jusque dans les années 1950.

Extraits du témoignage d’Ernest Peluchon « Information sur sa carrière de musicien de noces et de bals » (UPOI_ATP_0001_0010_002)

Charles Aubrière donne à peu près la même date pour la fin de l’époque des quadrilles sur l’Île d’Oléron. « C’est à ce moment-là que ça a commencé, des blues et des jâzes » ; « c’était la musique nouvelle du moment ». Tout comme Ernest Peluchon, il a cessé de jouer en bal une quinzaine d’années avant l’enquête, menée en 1969, c’est-à-dire quelques années après 1950.

Extraits du témoignage de Charles Aubrière « Informations sur l’évolution des danses, sur Le Trianon de Marennes, interprétation chantée » (UPOI_ATP_0001_0002_023)

Avec l’apparition de salles de danses – comme celle du Trianon de Marennes – ou de bal-parquets – comme celui de Paul Passebon17 –, les danses ont été « désencastrées » de la vie sociale traditionnelle, comme l’affirme Jean-Michel Guilcher dans un article consacré à l’évolution du bal18. Reprenant le concept de désencastrement à l’anthropologue Karl Polanyi19, il entend par là que le bal, autrefois élément indissociable de la vie traditionnelle villageoise, a perdu sa valeur rituelle et sa signification communautaire.

L’évolution des musiques de danse – transmises oralement d’abord, puis écrites, et enfin diffusées à la radio – est représentative du phénomène de modernisation. Reposant sur une idéologie du progrès, celui-ci rend obsolètes les formes anciennes de la culture pour imposer ses nouveaux objets culturels représentatifs de la modernité. Le phénomène de la mode, associé à celui de la publicité, a constitué un facteur essentiel dans la diffusion de ces nouveaux produits de l’industrie culturelle, qui ont fini par reléguer (momentanément) le bal dans les entrailles de l’histoire lors de l’avènement des Trente Glorieuses après la Seconde Guerre mondiale.

A l’époque des enquêtes menées par le MNATP, dans les années 1950-1960, seules les noces semblent encore donner lieu à des pratiques de chant et de danse traditionnels. Ce sont ces festivités particulières que nous irons explorer dans le troisième épisode de notre feuilleton.

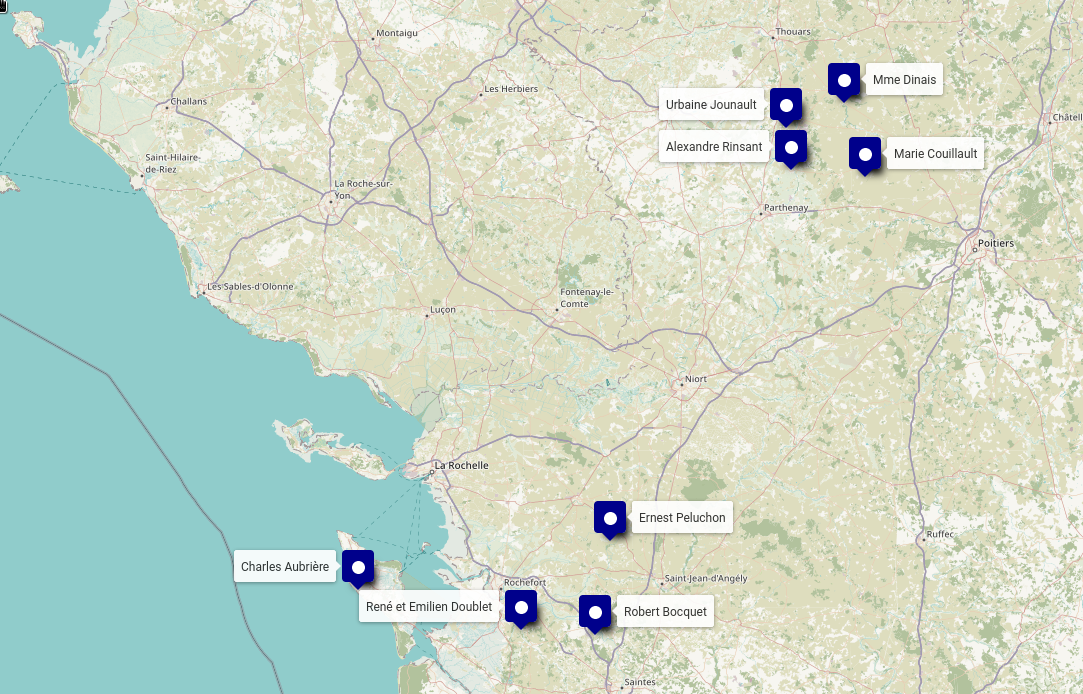

Lien vers la carte des origines géographiques des informateurs : https://framacarte.org/m/187017/

1 Bien qu’utilisé avant tout pour parler de l’industrie textile, le concept de mode désigne un phénomène qui va bien au-delà de l’habillement dans la société contemporaine. Voir : Frédéric Godard, « Introduction / La mode, un « fait social total » ? », Sociologie de la mode, La Découverte, 2010, pp. 3-11. Consulté en ligne le 22 avril 2024 : https://www.cairn.info/sociologie-de-la-mode–9782707157621-page-3.htm?contenu=resume

2 La présentation de cette association créée en 1971 se trouve sur son site internet : http://gensdecherves.free.fr/?page_id=17

3 Les enregistrements issus des Gens de Cherves cités dans cet article ne sont pas encore disponible sur Francoralité, ils devraient être mis en ligne dans les mois prochains.

4 Voir la carte de la Gâtine poitevine : https://www.metive.org/chansonsen-gatine-poitou.html

5 Voir la carte en bas de page

6 Permalien : http://traditionsnormandes.net/Folklore_traditions/Repertoire/Danses/Danses_en_detail/Bonjour_mademoiselle/Bonjour_mademoiselle.html

8 Un historique du MNATP se trouve sur le site gouvernemental des archives : https://francearchives.gouv.fr/fr/authorityrecord/FRAN_NP_009922

9 Item : UPOI_ATP_0001_0001_005 Permalien : https://app.francoralite.net/item/368

10 Voir le premier épisode de notre feuilleton consacré aux archives de Francoralité. Permalien :

11 Dictionnaire Larousse : article « service militaire ». Permalien : https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/service_militaire/91547

12 La base de donnée du Cerdo, tout comme Francoralité, possède de nombreux témoignages sur la transmission des musiques traditionnelles. La recherche du mot-clef « routine » permet d’accéder à certains d’entre eux : https://cerdo.fr/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=routine

13 C’est-à-dire à l’oreille, oralement.

14 Marche nuptiale (enq.); Témoignage sur les musiciens de sa famille et sur son apprentissage. Permalien : https://app.francoralite.net/item/209

15 Sur l’origine du jazz et du blues, voir l’article suivant, qui comprend des enregistrements d’époque : Alain Lambert, « Jazz et blues, la question de l’origine, quand paraît, il y a 100 ans, le premier disque de jazz », Musicologie [en ligne], mis en ligne le 13 mars 2017, consulté le 22 avril 2024. Permalien : https://www.musicologie.org/publirem/blues_et_jazz.html

16 Thibault Le Hegarat , « L’information par le son et l’image : radio et télévision au XXe siècle », Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe [en ligne], mis en ligne le 23 juin 2020 , consulté le 22 avril 2024. Permalien : https://ehne.fr/fr/node/14350

17 Voir le témoignage de cet entrepreneur de musique et violoniste de Saintonge : https://app.francoralite.net/item/146

18 Jean-Michel Guilcher, Danse traditionnelle et anciens milieux ruraux français, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 72-3

19 Karl Polanyi, La Grande Transformation, aux origines politiques et économiques de notre temps, Paris, Gallimard, 1983 (1944), 448 p.