Les cartographies dynamiques formelles et informelles des cultures orales entendent faire un état des lieux de ce qu’il se passe, où et comment, lorsque l’on parle de patrimoine culturel immatériel et de culture orale. Elles viennent montrer les différentes entités en présence ainsi que les liens qu’elles entretiennent entre elles.

Appliqué aux territoires culturels que sont le Poitou et les Charentes, la carte mentale est un moyen visuel qui a été trouvé afin de projeter sur un support vide, une représentation simplifiée, concise et efficace, mais également subjective et incomplète du phénomène réel et complexe que sont les cultures de tradition orales sur ce territoire.

La vision globale qui apparaît ainsi d’une réalité de terrain, pas toujours palpable, montre un système complexe de réseaux, de relations et de liens de partenariat et de financement. Ces cartes sont une première ébauche réalisée à des fin de présentation dans le cadre des journées d’étude autour de Francoralité ayant eu lieu à Moncton (Canada) en juin 2024, et mériteront d’être approfondies à la lumière de rencontres avec les personnes et structures concernées.

Éléments de lecture et de compréhension des cartes :

CARTOGRAPHIES FORMELLES

Cartographie formelle : les structures du territoire et les liens qu’elles entretiennent entre elles.

Cette carte, construite à partir de notre connaissance du réseau associatif et communautaire, est centrée sur les actions de valorisation, les centres de ressources et les financements présents sur l’aire culturelle du Poitou et des Charentes. Cependant, la connaissance imprécise que nous avons d’une partie des liens de financement notamment, mais également de liens entre certaines associations et les partenaires locaux, focalise sur cette carte la visibilisation des dynamiques autour de Poitiers.

Au delà du schéma visuellement complexe qui ressort sur cette carte, nous pouvons noter que ce ne sont pas nécessairement les flèches en tant que telles qui sont importantes, mais leur direction et leur nombre. Elles permettent ainsi de visualiser les réseaux et dynamiques en présence ou en absence sur le territoire.

Légende de couleur des flèches :

– vertes : liens de partenariats forts ou d’emboîtement

– violettes : liens de partenariat pour la valorisation

– rouges : liens financiers

– bleus : projets en cours

On peut ainsi rapidement observer que le réseau associatif à plus ou moins grande échelle (associations locales, union d’association ou fédération nationale) occupe une place importante pour faire vivre les cultures orales. Certaines d’entre elles, et notamment l’union d’associations sont plus fédératrices et font lien avec un certain nombre de partenaires, alors que d’autres semblent davantage fonctionner en circuit plus restreint (bien que cela puisse découler d’une méconnaissance actuelle de leur fonctionnement, ce qu’il faudrait creuser). Un nombre important de structures partenaires permettent la diffusion et la valorisation de ces cultures, mais certains liens seraient à développer.

CARTOGRAPHIE DES DYNAMIQUES NON FORMELLES

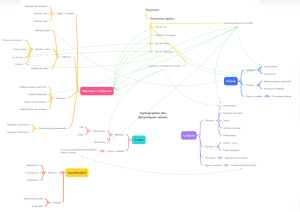

Cartographie des dynamiques vécues : elle fait apparaître les principales composantes visibles de la tradition orale : musique / chanson, danse, littérature orale, savoirs-faire et langue, les liens qu’elles entretiennent entre elles au travers des différentes actions et formes mises en place sur le territoire.

On peut observer qu’il existe une dynamique importante autour de la musique en terme de pratique, de formation et de diffusion. Certains groupes et artistes connus participent à la faire connaître de manière locale et nationale. Cette diffusion de la musique entretien de forts liens avec la danse.

Les dynamiques autour de la langue sont extrêmement variées dans leur formes et entretiennent des lien avec le conte.

La valorisation des savoirs-faire semble être à part et avoir peu de lien avec les autres composantes, mais peut-être serait-ce un sujet à approfondir.

Les événements et festivals, semblent être les lieux de rencontre principaux entre les différentes composantes de la culture orale poitevine, notamment le festival de Bouche à Oreille qui apparaît assez central.

Dans le cadre des journées d’étude autour de Francoralité ayant eu lieu à Moncton (Canada) en juin 2024, j’ai été amenée à construire une cartographie des dynamiques formelles et informelles autour du patrimoine oral dans le Poitou.

Après avoir listé les différentes structures, partenaires, pôles en présence, je les ai spatialisé afin de représenter visuellement les liens existants entre chaque, comment ça circule et qui participe à faire vivre les cultures de tradition orales dans le Poitou.

Ma position de personne impliquée dans une association locale de valorisation de la culture poitevine, ainsi que dans le réseau régional dans lequel elle s’inscrit, de musicienne, mais également d’employée dans le traitement et la valorisation des archives sonores par le biais de l’Université, me permet d’avoir une vision d’ensemble d’un certain nombre de réseaux, de relations, de liens partenariaux et de financement.

Cette vision ne prétendait pas être exhaustive, ces cartographies étaient un premier travail, une ébauche, issue de mes connaissances du terrain et du territoire à cet instant T de travail, qu’il va falloir approfondir à la lumière de rencontres avec les personnes et structures concernées. Par ailleurs, ces connaissances étaient centrées sur une certaine partie du territoire qui se trouve autour de la ville de Poitiers.

Éléments de lecture et de compréhension des cartes :

Cartographie formelle : les structures du territoire et les liens qu’elles entretiennent entre elles.

Eléments de cartographie des dynamiques de la culture orale en Louisiane : Nathan Rabalais, université de Louisiane à Lafayette

Les travaux à venir à partir des cartographies :

Identifier les dynamiques à l’intersection de ces deux dimensions devrait permettre de mieux saisir comment pourraient s’articuler les dynamiques propres au vécu quotidien de la culture orale avec des espaces « relais », « soutien », associatif, institutionnel… selon différents degrés de formalisation. Cette démarche devrait aussi permettre de mieux comprendre les possibilités d’une transmission intergénérationnelle. Cette dernier point est d’autant plus important que nombre des porteurs, individuels et associatifs de cette culture orale sont ceux à l’origine du mouvement initial de sauvegarde et de valorisation d’il y a cinquante ans. Nous arrivons en ce sens à une étape de transition cruciale pour le renouvellement des dynamiques et des porteurs de cette patrimonalisation, valorisation, revitalisation ( ?) de la culture orale en Poitou-Charentes.

L’ensemble de ces interrogations mène aussi bien entendu à la question des formes que peut prendre une valorisation de la culture orale qui accompagne le renouvellement générationnel dans un contexte d’innovation technologique où l’expérientiel est de plus en plus associé au virtuel.