Contribución a la genética de la correspondencia privada: análisis de cartas de mujeres del siglo XIX

Magdalena Arnoux

____________________________

♦ 1- Crítica genética y género epistolar: acercamientos, reticencias y dudas

♦ 2- El caso de Angéline Dauge: un ama de llaves de Saint André

♦ 3- Conclusiones

Volver al índice

| Volver arriba |

Volver arriba

| Volver arriba |

Volver arriba

| Volver arriba |

| Volver arriba |

| Volver arriba |

| Volver arriba |

| Volver arriba |

| Volver arriba |

| Volver arriba |

1- Crítica genética y género epistolar: acercamientos, reticencias y dudas

El siglo XIX ha sido señalado, con insistencia, como la época de oro del género epistolar. Si bien las transformaciones operadas en las tecnologías de la comunicación y la extensión de la cultura escrita han incidido notablemente en esa práctica, esta tiene una respetable historia, que algunos investigadores remontan, con evidente optimismo, a cuarenta siglos.(1) En ese trayecto una etapa particularmente importante en relación con sus formas más eruditas –ya que las burocráticas han acompañado el desarrollo de las sociedades europeas– es el XVIII puesto que se consideró entonces a la carta uno de los formatos discursivos más adecuados para el ímpetu vulgarizador del Iluminismo en el campo científico, filosófico y político.(2)

En el siglo XIX, sin embargo, la escritura epistolar alcanza una dimensión social novedosa relacionada, por un lado, con la importancia de la figura del autor: se publican los epistolarios de hombres notables, se los lee y se los relee, se los comenta y hasta se los colecciona en su forma autógrafa, percibida como espejo viviente del gran hombre, de su trabajo, de su individualidad.(3) Los mismos escritores prestan particular atención a su correspondencia: la historia literaria registra que Flaubert, él mismo un conspicuo escritor de cartas, leía con fruición la correspondencia editada de otros escritores y que los hermanos Goncourt, movidos por un afán de máximo realismo, acechaban paquetes de cartas de gente anónima para incorporar algunos fragmentos a su prosa.

Este interés por los “papeles privados” de los grandes escritores domina todo el siglo XIX, y se hace extensivo a otros materiales como los cuadernos de anotaciones, los borradores, los originales para la imprenta, e incluso, los tinteros, las plumas, los libros y los retratos. Es interesante señalar que aquello que la crítica genética consideraría más adelante pre-textos de una obra literaria no revestía entonces sino el valor de “fetiche”, de objeto cuyo interés radicaba en la circunstancia de haber sido tocado por la mano de un autor consagrado. También conviene insistir –en la medida que nos interesa el vínculo entre el género epistolar y la crítica genética– en el hecho que en este período de acopio de manuscritos –inicialmente privado y caprichoso; y luego público y sistemático–, las cartas así como los pre-textos en todas sus formas (carnets, borradores, bosquejos, etc) formaban parte de un mismo todo: el de los papeles privados del escritor.

A fines del siglo XIX, sin embargo, conforme surge el concepto de manuscrito moderno y la industria editorial agudiza sus clasificaciones, se produce un quiebre a partir del cual cartas y pre-textos pasarán a formar dos conjuntos paralelos y distintos. En este marco, y desde la óptica de quienes se interesan por la arqueología de las grandes obras literarias, la carta personal solo será considerada pertinente para un estudio genético en tanto constituya un pre-texto de la obra estudiada o al menos ofrezca una suerte de crónica de algún momento de su proceso de redacción. En algún momento, se la concibió también, al igual que a otros géneros íntimos como el diario, como un “taller” o “laboratorio” de escritura, es decir, un ámbito en el cual el autor ensaya su estilo, su narratividad, su retórica. También se emplearon las metáforas de “espejo” o “pantalla” para justificar el uso genético de estos textos en los cuales, tal como lo dejó ver Sartre en L`idiot de la famille (1977), el escritor ejerce menos control sobre su escritura y se muestra “tal cual es”, sin la apariencia que le da un denodado trabajo sobre el estilo. En suma, podemos decir que la crítica genética le asignó tradicionalmente a la correspondencia privada un lugar secundario y coyuntural dentro de sus fuentes e intereses, y que a su vez, a pesar del los innumerables epistolarios editados, solo la estudió en solidaridad con otros textos juzgados más valiosos, tanto desde el punto de vista literario como del de la historia cultural de cada país.

Este lugar subsidiario fue justificado por algunas “falencias” a primera vista innegables del género. En primer lugar, desde el punto de vista metodológico, las cartas personales adolecen de historia reconocible, es decir, muy rara vez podemos dar cuenta de pre-textos: borradores, planes, esquemas o bosquejos. Por un lado, a causa de un mandato estilístico que pesa sobre el género desde los albores del siglo XVII, cuando abandona definitivamente el ámbito de la elocuencia académica y se instala en el de la sociabilidad aristocrática, primero, y burguesa, después. Se trata de la exigencia de naturalidad en la expresión, es decir, de escribir sin corregir, sin pulir, al vuelo, espontáneamente, imitando la conversación oral, de la cual vendría a ser la contrapartida escrita. Esta valorización paulatina de la imperfección, del soplo humano, del estilo négligé atenta fuertemente contra la idea de borrador: o no se recurre a esa instancia o se la oculta. Por otra parte, no hay que olvidar que las mismas cartas y, con más razón sus eventuales borradores, constituyen objetos frágiles que en la mayoría de los casos no pretenden trascender el ámbito de lo privado. Desprovistos, a su vez, durante largo tiempo de una tradición que los valorizara e impulsara su conservación, quedaron inexorablemente desamparados ante el paso del tiempo, el desinterés, el gesto memoricida.

En el caso del corpus con el cual trabajamos –cartas de mujeres del siglo XIX–, estos problemas se exacerban. No solo nos hallamos ante textos que fueron elaborados por escritoras no expertas, sino que estamos ante mujeres cuya discursividad nunca trascendió los límites –ciertamente lábiles– del género epistolar. En otras palabras, no hay modo de poner en relación las cartas con otros textos que pudieran leerse como aboutissement de su trabajo de escritura. Por otra parte, nos encontramos ante un epistolario más que lacunario en la medida en que no disponemos de las respuestas del remitente, probablemente inhallables. Creemos que esta situación, por ser precisamente precaria en extremo según la mirada tradicional de la genética, sea tal vez la más indicada para poner a prueba la hipótesis formulada hace ya 10 años por José Luis Díaz, que aseguraba que la crítica genética se vería enriquecida si abordara la correspondencia privada como un objeto de análisis à part entière.

2- El caso de Angéline Dauge: un ama de llaves de Saint André

En el presente texto nos detendremos únicamente en un segmento del corpus más amplio que estamos estudiando y que consta, en conjunto, de unas 800 cartas manuscritas que pertenecen al archivo Alberdi de la Biblioteca “Jorge Furt” de Los Talas, Pcia de Buenos Aires. En todos los casos son cartas de mujeres –de distintas edades, nacionalidades y hasta condición social– remitidas a lo largo del siglo XIX a Juan Bautista Alberdi, y que éste –en un gesto relativamente raro para la época– conservó junto con aquellas que le fueran enviadas por sus amistades masculinas. El subcorpus al cual nos referiremos aquí es el más extenso, tanto por el número de cartas involucradas –216– como por los años que duró el intercambio, que fueron 24 (de 1860 a 1884). Se trata de las cartas escritas por Angéline Dauge, el ama de llaves de Alberdi durante los largos años que vivió en Francia.

El vínculo laboral nace entre ambos 1860 cuando Alberdi la contrata por recomendación de un diplomático español. Ella se ocupa de la casa así como de reenviarle los diarios y las cartas que recibe cuando él está de viaje. En 1862, Angéline compra gracias a un préstamo una casa en Saint-André-de-Fontenay en el Norte de Francia, « qui sera bien agréable pour vous », le dirá en una carta. Allí se instala, definitivamente, con su padre y una sobrina, y recibe la visita de Alberdi que pasa con ellos largas temporadas, al menos en los años 60. Una pieza le es reservada, y por ella va pagando Alberdi de manera asistemática y en función de los pedidos de dinero de Angéline le dirige, prácticamente hasta su muerte. A esa casa llegan incluso algunas cartas y publicaciones periódicas a las que está suscripto, y que Angéline junta y le re-envía donde sea que él esté. De este modo, el vínculo entre ambos adquiere pronto la forma epistolar, a la vez que se corre, aunque nunca exclusivamente, del plano laboral/contractual a un plano más ligado al vínculo afectivo.

En los apartados que siguen mostraremos de qué manera la escritura de esta mujer anónima e inexperta, y en apariencia torpe y repetitiva, puede estudiarse a la luz de la crítica genética. La hipótesis central que guía nuestro trabajo es que estos textos van conformando una serie en construcción que permite apreciar el progresivo dominio de la discursividad escrita por parte de esta mujer, un dominio que se puede evaluar tanto en el plano individual como en un plano más general –vinculado a esa época y a esa población específica, que es la femenina. En este sentido, la génesis que se despliega ante nuestros ojos tiene que ver con el fenómeno huidizo de la apropiación de la cultura escrita por parte de las mujeres, y en un momento histórico por demás interesante, en el cual los sistemas de enseñanza pública eran aún incipientes, lo cual obligaba a una porción importante de la población, cuando se veía en la situación de tener que expresarse por escrito, a recurrir a un écrivain public o a hacer un esfuerzo denodado y vacilante para apropiarse de esta tecnología que no se manejaba del todo. Conviene recordar que este proceso, al igual que la escritura de una obra literaria, está plagado de vacilaciones, recursividades, puntos de fuga, que se manifiestan tanto en el plano de la materialidad del texto, como el de su pertenencia genérica, su dimensión retórica, y hasta de las competencias involucradas, que exceden lo escrito para vincularse con la capacidad de expresar la propia subjetividad y de ir construyendo un yo, una propia identidad narrativa.

La mirada desalentadora acerca de las posibilidades de estudiar la carta desde la crítica genética que describimos más arriba, se fue relativizando en los últimos años en razón de dos coyunturas distintas. Por un lado, como es sabido, se fue expandiendo el horizonte epistemológico de la disciplina, que pasó a estudiar fenómenos ligados no tan solo al campo literario sino a otros ámbitos artísticos –la música, la pintura, etc.– , pero también científicos y sociales, cuyo análisis permitía elaborar una génesis de la discursividad social –de los géneros textuales en los que se plasma, por ejemplo– y hasta de la cultura propiamente dicha: de las ideas o las formas o los estilos en los que ésta se va modelando. Por otra parte, gracias en parte al impulso que desde la literatura y la lingüística se le dio al género epistolar, los estudios genéticos revisaron, aunque tal vez tímidamente, su concepción de la carta personal y sus posibilidades de análisis. José Luis Diaz y Loïc Chotard, por ejemplo, señalaron entre otras cosas que a la par de este vacío genético, la correspondencia privada suele esgrimir huellas de su propia arqueología, es decir, marcas más o menos numerosas que remiten a los vaivenes de su propia elaboración y que autorizan a decir que cada carta esconde –o muestra-, de alguna manera, su propio borrador.

Esta idea, ciertamente atractiva, se comprueba en un corpus como el que trabajamos. Más allá de las marcas más obvias como las tachaduras, los agregados que corresponden a un olvido, hay algunos indicios fecundos del proceso de textualización, como tales, permiten indagar acerca de las representaciones subyacentes de los autores acerca del género, del interlocutor y de la escena discursiva que van moldeando la escritura. En el caso de Angéline, esta idea de borrador está dada por las recurrentes rupturas isotópicas que demuestran un alto grado de espontaneidad en la escritura y la existencia de zonas sin planificación alguna. En la siguiente carta, por ejemplo, fechada en octubre de 1879, puede verse con qué velocidad pasa de un comentario sobre el tiempo, a otro sobre su llegada, su salud, el pago de un alquiler de piano, el resfrío de su sobrina, la cosecha de manzanas y los diarios:

manifique je sui arivée a st andré

6h le soir bien fatigue j`ai paiye

le pianot on a reclamé le port

de 10f Angeline est bien enrumée

aujourd`hui on est en trin de recolteé les

Pomme je vous envoit les 2 Nº

de journalle que vous me demandez

qui sont arivé ce matin

Este rasgo caótico en cuanto a los tópicos que se van abordando puede leerse, a la luz de lo que veremos más adelante, no meramente como una incapacidad de planificar el escrito sino como el resultante de una concepción de la carta muy arraigada entonces, que consiste en entenderla como “una conversación con un ausente”. Esta idea se ve ratificada por el uso permanente de verbos como “hablar”, “conversar”, “decir” para referirse al acto de escritura, que contribuyen a la construcción de una “escenografía conversacional”, ligada a las formas de la sociabilidad burguesa, en el marco mismo de la escena enunciativa epistolar.(4)

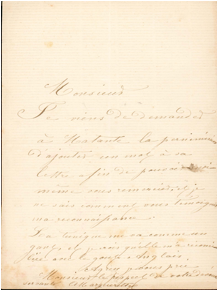

Por otra parte, y esto tal vez resulte revelador en cuanto a la destreza que alcanza Angéline a lo largo de los años, percibimos en sus epístolas un uso cada vez más consciente de las posibilidades que encierra la materialidad de la carta así como un estilo négligé que ya no es el resultado inevitable de sus falencias escriturarias sino un efecto buscado y hábilmente empleado para conmover. En numerosas oportunidades, en efecto, la materialidad de las palabras (su caligrafía voluntariamente dubitativa y perturbada) es señalada por ella misma como una prolongación, casi una sinécdoque de su cuerpo enfermo y tembloroso:

Estos comentarios, y en particular los signos gráficos que los trasmiten tienen una dimensión patémica evidente. Si como señala la retórica una prueba debe ser comprendida como un « rasgo de realidad » que permite tocar prácticamente con la mano aquello que queremos poner en evidencia,(6) la caligrafía –sobre la cual Angéline llama permanente la atención de Alberdi– constituye una prueba « irrefutable » y conmovedora de su gran sufrimiento. Esto forma parte de algo que analizaremos más adelante con más detalle, que es la capacidad progresiva de Angéline de hacer uso de las posibilidades que presenta el género epistolar para plasmar por escrito su voluntad enunciativa.

Ilustración 1 : 11-06-1873 (2r)

2.2. Hacia un dominio de la propia escritura

Que una mujer peu lettrée como Angéline Dauge sepa escribir cartas no resulta llamativo en la medida que era ese el formato privilegiado en el siglo XIX para enseñar los rudimentos de la escritura. Sus primeras cartas, en ese sentido, constituyen textos estrictamente funcionales, ligados a su trabajo, y vinculados por eso mismo con lo que señala V. Kapp acerca de los burgueses del siglo XIX : « ils n`écrivent guère pour leur plaisir, leurs lettres servent aux besoins pratiques de la vie civile ou économique et même les lettres de felicitation ou de condoléance sont exigées par le cérémonial des gens bien élevés ».(7) Poco a poco, sin embargo, Angéline advierte la porosidad propia del género y la utiliza, con creciente destreza, para desplazarse hacia otro registro, el del discurso de los afectos y los sentimientos. De esta manera, su discursividad se perfecciona en dos ejes simultáneos y solidarios : el de la construcción de su propia imagen textual y la elaboración de una retórica que se asienta en el topos del cuerpo enfermo. Nuestra hipótesis en este punto consiste en suponer que estas cartas son el testimonio de un aprendizaje esforzado y muchas veces solitario, efectuado en esa época por un número importante de « nouveaux lettrés », que consiste en poder expresar las propias emociones a través de la palabra escrita. Retomando la expresión de H. Parret, se trata de la adquisición de una « competencia pasional », es decir, la capacidad de los individuos de decir en el propio discurso las pasiones que los atribulan, de tal modo que al hacerlo logren conmover al otro.(8) Este aprendizaje resulta tanto más laborioso cuanto que a las dificultades que supone expresarse en un código que no se maneja del todo, se le suman las restricciones que la sociedad impone para la expresión de los sentimientos individuales.(9) El sujeto debe, en otras palabras, modelar sus sentimientos a partir de caminos discursivos ya frecuentados, y manejar con prudencia la línea que separa lo que se puede decir de lo que no. En el caso de nuestro corpus, veremos que es a través del topos del cuerpo enfermo que Angéline Dauge logra sortear estos obstáculos: va a construir su imagen discursiva a partir del sufrimiento físico, lo cual le permitirá desarrollar el lugar común según el cual los sufrimientos del cuerpo son en realidad el reflejo del sufrimiento del alma.

2.2.1. La corresponsal y su auto-retrato

G. Haroche-Bouzinac señala que a partir del siglo XVIII esbozar el propio retrato se convierte en un lugar común de la correspondencia privada, a tal punto que se le asigna el nombre de carta « efigie » a aquella en la cual la presencia del yo constituye el centro de la escritura.(10) Este gesto, identificable por ese entonces en las cartas de la nobleza francesa y también en las de los filósofos,(11) se hizo manifiesto también en otros sectores de la población en tanto avanzaba la alfabetización y se afirmaba paulatinamente una esfera de lo individual y de lo privado. De este modo, la tematización de sí se convierte en poco tiempo en un topos inevitable y duradero de la correspondencia privada.(12) El corpus con el cual trabajamos ilustra bien la amplitu del fenómeno y constituye un terreno interesante para estudiar cómo Dauge va gestan do su ethos discursivo.

Como lo indicamos antes, el auto-retrato de Dauge se sostiene, principalmente, en sus corporalidad : no hay prácticamente carta en la cual no se haga mención de su cuerpo siempre enfermo, cuyo sufrimiento oscila entre « un petit mieu mais s`est pour recomencer » y « des soufrances atroces qui ne peuvent se décrire » (cartas de 18-05-1866 et du 19-10-1872, respectivamente). Yvonne Knibiehler da a entender en L`histoire des femmes au XIXe siècle que se trata de un rasgo de época : « La mujer del siglo XIX, dice, es una eterna enferma ».(13)

En el caso de Angéline, no se trata de cualquier enfermedad. Los síntomas que presenta y en los cuales, por momentos, parece regodearse, son aquellos que se construyen a imagen y semejanza de la tuberculosis: delgadez extrema, tos, palidez, ojeras, cansancio, languidez. Estos rasgos estaban asociados con el ideal de belleza romántico en la medida que se les asignaba valores tales como el refinamiento, la distinción, una sensibilidad exacerbada, los cuales, según señala Susan Sontag con cierto fastidio, “mantuvieron todos sus atributos románticos incluso hasta bien entrado nuestro siglo”.(14) Dauge parece hacerse eco de este ideal que seguía bien presente en el imaginario de la época. Le escribe a Alberdi, en distintas cartas:

Otro aspecto interesante de esta construcción se desprende de la observación de las partes del cuerpo que aparecen mencionadas. Le Breton hace notar, retomando a Mary Douglas, que “los órganos y las funciones del cuerpo humano son receptáculos de valores y representaciones propios de cada sociedad”.(16) En las cartas de Dauge se observa un recorte que excluye ciertas zonas e insiste en otras. Alude, como vimos, al pulmón; pero también a la garganta (“j`ai mal à la gorge”: 07-09-69), al pecho y a la espalda, el brazo derecho, el rostro y, en particular, los ojos: “le escribo con lágrimas en los ojos” ; “pronto voy a quedar ciega de tanto llorar” (09-07-70 y 19-05-72). En suma, aparece en forma excluyente la zona superior del cuerpo, la zona alta, la que se asocia a valores elevados; hay órganos “nobles” como los pulmones (ligados metafóricamente al alma, según Sontag); y están los ojos (siempre bañados en lágrimas), espejos del alma y de toda la persona, en tanto “en ellos se concentra todo el interés del rostro, condensación extrema de la unicidad del sujeto”.

Estas observaciones permiten constatar de qué manera, con el correr de las cartas, Dauge va construyendo el modo en que se presenta a la mirada de su interlocutor recurriendo a un imaginario concreto al cual, por lo visto, también él se muestra sensible: el que exalta el cuerpo tísico que “torna los cuerpos transparentes, y en consecuencia, los espiritualiza concretando el paso del cuerpo inferior y, por lo tanto, vulgar, a un cuerpo superior y, por ello mismo, digno de interés”.(17) En otras palabras, Angéline va ajustando su ethos discursivo al ethos social de la época, en una progresión que las cartas sucesivas van estabilizando.

2.2.2 Un cuerpo sufriente o los engranajes de la retórica del dolor

Si las cartas de Angéline son parecidas unas de otras a primera vista, hay en ellas un rasgo que no deja de resultar llamativo. En un primer momento, como decíamos, parecen textos claramente “funcionales”, en la medida que su contenido remite al universo laboral y a las circunstancias de la vida doméstica. Sin embargo, una vez que le ha precisado a Alberdi qué publicaciones periódicas y qué cartas ha recibido a su nombre y le indica de qué modo se las hará llegar, una vez que lo ha interrogado acerca de su próxima visita a Saint-André o que le ha indicado los numerosos gastos que la casa le supone para saber si él sería tan amable de enviarle cierta suma de dinero… la escritura experimenta un cambio brusco: el tono se modifica, la isotopía estilística se corre al campo semántico del cuerpo y del dolor, y la emotividad de los enunciados se acentúa. “Me falta el aire”, “siento dolores en toda mi persona”, “ayer tuve otra crisis”, “estoy cada vez más enferma”, “quién sabe si estaré viva cuando usted reciba esta carta”… Estas referencias al cuerpo dolorido y a la salud deficiente aparecen ligadas, en forma cada vez más notoria, al universo de las emociones en la medida que estas resultan ya el reflejo, ya el origen, ya la consecuencia de la enfermedad: “me muero de tristeza y de aburrimiento, creo que no voy a vivir mucho tiempo”, “soy piel y huesos, da pena verme”, “pronto quedaré ciega a fuerza de tanto llorar”.

Retomando lo dicho más arriba, resulta claro que el tópico del cuerpo enfermo funciona como bisagra para pasar de lo que Adam llama “correspondencia de negocios o laboral” a una correspondencia más íntima: amistosa, amorosa, casi erótica. Las cartas de Dauge ponen así en escena dos marcos enunciativos: el primero, que la ubica como empleada ante su patrón, al cual se dirige con distancia y en un tono neutro, informando aquello que es pertinente. El segundo, más trabajado, la coloca como mujer ante un hombre al que quiere conmover.

Es importante señalar que a la par que Dauge afirma esta capacidad de moverse hábilmente dentro de las posibilidades del género, se va afianzando en su capacidad de expresar sus emociones y sus deseos. Este ámbito, que solemos representarnos como “el refugio de la individualidad, el jardín secreto donde se cristaliza la interioridad” es siempre, sin embargo, un conjunto de vivencias inducidas por la sensibilidad colectiva que el sujeto ha hecho propia.(18) De alguna forma, toda comunidad (aunque con “infinitos matices” ligados a la edad, al género, a las costumbres…) elabora una cultura afectiva que se plasma en un léxico, en un repertorio de manifestaciones físico-expresivas y hasta en una serie de directivas que indican cuándo y cómo “decir la emoción”. Por lo tanto, en el caso de Angéline estamos frente a dos tipos de aprendizajes simultáneos: el de la genericidad de su discurso, y el de la expresión de su deseo.

Como indicamos más arriba, en el caso de nuestras cartas, los momentos más densamente emotivos de los textos son aquellos, precisamente, en que Angéline se ocupa de su salud: en ellos se tornan palpables los sentimientos que la atribulan. Este acercamiento de las dos isotopías (el campo léxico de la enfermedad y el del padecimiento interior) es visible desde las primeras cartas: “cada vez estoy más enferma -dice- creo que es la tormenta y sobre todo el aburrimiento, la casa me resulta grande y creo que usted me olvida” (1861). Por acercamientos sucesivos, la enfermedad va quedando indisociablemente ligada al campo de las emociones (el aburrimiento, la soledad, el temor a ser olvidada) de las cuales parece ser la consecuencia y, probablemente, la única manifestación socialmente autorizada. Este tipo de expresiones se repiten hasta el cansancio, aunque con ligeras variaciones sintácticas y léxicas: “estoy muy enferma desde su partida, me aburro mucho”, “no puedo dormir, me aburro por su ausencia”, “no como y tengo dolor de estómago, lamento no tener noticias suyas”, “me aburro desde su partida, tengo que ir a Caen a ver al doctor, ya no puedo dormir” ... A partir del año 66, Dauge encuentra una fórmula que está en el límite de la corrección gramatical pero que le permite aproximar al máximo los dos campos de referencia de la metáfora: “ma santé est bien triste”, dice. Esta analogía le permite mantener latente la permanente ambigüedad entre los dos universos de referencia, de tal modo que al cabo de un tiempo resultará imposible decidir si palabras « souffrance » o « douleur » y sus derivadas remiten al universo del cuerpo o al de los sentimientos. Curiosamente, descubrir estas posibilidades de la lengua, le depara cierto goce y una relación más lúdica con el lenguaje y hasta con Alberdi. Así, llega a reformularse a sí misma en clave humorística, poniendo al descubierto, con un guiño, su modesto accionar retórico: “creo que usted se está olvidando de su pobre enferma, tres semanas sin cartas” (09-09-1876). Autodesignándose como “su pobre enferma”, sin ya exponerse como tal, y explicitando el pedido que antes quedaba subyacente, muestra que controla bien esa dimensión de su escritura y que hasta puede reírse de ella. De alguna manera, Dauge expresa así un autodominio sobre su propia discursividad que se fue ganando a fuerza de ensayo y error, y de trabajo.

En función de lo dicho hasta ahora podemos inferir que cada carta, a la vez que constituye un eslabón nuevo del epistolario, se inscribe en un proceso más amplio de apropiación genérica y de destreza escritora. En otras palabras, podemos hacer extensivo, al menos como hipótesis, lo que observamos en el caso de Angéline a una porción amplia de la población femenina, que los sistemas de educación pública aún no contemplan.

En el caso de Dauge, estamos ante lo que Chamayou designa como una mujer “moyennement lettrée”,(19) es decir, recientemente incorporada al mundo escrito, a través, probablemente, de una escolarización parroquial. La suya es, a grandes rasgos, una escritura fuertemente ligada a la oralidad, en la medida que exige pasar por ese código para ser comprendida; y al no conllevar correcciones o marcas de relectura, sugiere una factura “espontánea”, desarrollada mayormente con el correr de la pluma. Podemos pensar, incluso, que fue el vínculo azaroso con Alberdi el que puso a Angéline en una situación enunciativa novedosa que la obligó a ejercitar, revisar y extender su modesto repertorio genérico mediante un trabajo personal de envergadura, mayormente solitario, pero alentado por la misma interacción epistolar. De alguna manera, sus cartas constituyen el registro de un momento particular del proceso de difusión de la cultura escrita, un momento que comparado con el de la generación siguiente permite dar cuenta de los efectos que la escolarización de las mujeres tuvo respecto de este fenómeno.

Para ejemplificar esta idea, que pretende ilustrar de qué modo la correspondencia privada de esta naturaleza permite estudiar la génesis del sujeto “mujer letrada” o “alfabetizada”, nos detendremos en la comparación de dos cartas que forman parte de este subcorpus: una redactada por Angéline y otra por su sobrina, beneficiaria ya de una escolaridad más sistemática que la de su tía. En los dos casos, se trata de cartas dirigidas a Alberdi en las cuales cada mujer agradece, a su manera, unos regalos que este envió de Londres.

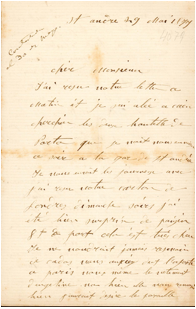

Ilustración 2: Carta de Angéline (29-05-1877)

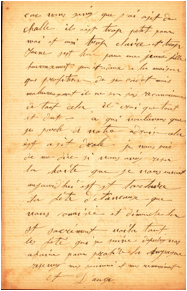

Ilustración 3: Carta de Marguerite (29-05-1877)

La carta de Angéline, o en todo caso, el fragmento en el que agradece el regalo, dice lo siguiente:

Londres dimanche soir j`ai

été bien surprise de paiyer

8f de port cela est très chér

Je ne voudrait jamais resevoir

ce cados vous aurrez dut l`aporte

a paris vous-même le vetement

d`angeline va bien elle vous remersie

bien j`aurait desire le pareille

car vous savez que j`ai aset de

challe il est trop petit pour

moi et aussi trop claire et trop

Jeune s`est bon pour une jeune fille

heureursement jen et deux a la maison

qui profitera de se cadot mais

maleuresement il ne son pas reconnaissance

Y, por otro lado, la respuesta, escueta, intachable, casi de manual, de Margarita:

Je viens de demander

à ma tante la permission

d`ajouter un mot à sa

lettre afin de pouvoir moi

même vous remercier et je

ne sais comment vous témoigner

ma reconnaissance

La tunique me va comme un

gant et je crois qu`elle m`a réconci-

liée avec le gout Anglais.

Agreez je vous prie

Monsieur le respect de votre dévouée

Servante Margueritte

Estas cartas dan cuenta de dos modelos distintos de escritora: una más espontánea, menos normada, más dialógica, cuya escritura va evolucionando en función del vínculo con el destinatario, como es el caso de Angeline. Una escritora, también, que se va afirmando en ciertos temas, en cierta retórica, en ciertas estrategias discursivas que le han dado resultado y que va perfeccionando. Y por otro lado, estamos ante otra escritora más estereotipada, que recurre a fórmulas ya establecidas, con una subjetividad controlada en todos los aspectos: el trazo regular, resultado de la enseñanza de la caligrafía, la construcción del enunciador, los temas, el estilo.

3- Conclusiones

Estudiar la correspondencia privada, incluso aquella elaborada por sujetos alejados del campo literario, reviste un interés que en algunos casos puede centrarse en el estudio de una carta individualmente, pero que invita sobre todo a analizar la génesis del epistolario como tal, es decir, el proceso de escritura que dio lugar a cada serie de cartas como conjunto. Aunque no es posible aquí hablar de borradores stricto sensu, resulta legítimo concebir las cartas como instancias sucesivas de una serie en progresión que tiende, a partir de la propia dinámica epistolar, a alcanzar cierto grado de estabilidad (en cuanto a las posiciones respectivas de los interlocutores, las modalidades del intercambio, los registros, los temas). Esta progresión resulta particularmente interesante de analizar en un corpus como el nuestro en el cual no trabajamos, salvo alguna excepción, con escritoras expertas. Así, cada carta, a la vez que constituye un eslabón nuevo del epistolario, se inscribe en un proceso más amplio de apropiación genérica y de destreza escritora atravesada por los vaivenes del vínculo con su destinatario. En otras palabras, asistimos, no solo a un proceso de dominio individual de la escritura, sino que podemos inferir los esfuerzos que esta práctica supone para un amplio espectro de la población femenina en un momento en que recién comienzan a ponerse en marcha los sistemas educativos nacionales.

Desde el punto de vista genético, los procesos que estas cartas despliegan son variados: génesis de una amistad, pero también de una competencia expresiva, de una retórica, de un estilo. Confrontadas con otros corpus semejantes, contemporáneos o no, estas cartas permiten estudiar la génesis de la carta personal como género, sus variaciones en el tiempo, tanto estilísticas, temáticas o composicionales, como sociales y discursivas: su ámbito de circulación y alcance, los sujetos sociales involucrados. Finalmente, desde el punto de vista de la historia de la cultura escrita, la esforzada tarea de la que son el resultado así como los relativamente modestos logros obtenidos por cada autora, permiten echar por tierra las fantasías acerca del alcance de la cultura letrada entre las mujeres del siglo XIX, una “fantasía profética”.(20) que sin embargo ocupó bastante la imaginación y la prosa de aquellos escritores de entonces que la crítica genética a menudo ha privilegiado.

Notas

(1). N. Bouvet, La escritura epistolar, Buenos Aires, Eudeba, 2006.

(2). A. Chamayou, L’esprit de la lettre au XVIIIe siècle, París, PUF, 1999.

(3). M. Ambrière, "Manuscrits et lettres autographes: une source capitale pour la recherche", in : Les autographes, París, Maisonneuve & Larose, 1988.

(4). D. Maingueneau, Le contexte de l`oeuvre littéraire. Enonciation, écrivain, société, París, Dunod, 1993.

(5). Cartas de 30-12-72, 11-06-73, 14-05-79, 11-12-79, 01-01-80, 01-08-80, respectivamente.

(6). C. Plantin, “Les raisons des émotions”, in : M. Bondi (ed.) Forms of argumentative discourse Bologne, CLUEB, 1998.

(7). V. Kapp, « L’épistolaire », in : Romantisme, Année 1994, Volume 24 Numéro 86, 1994.

(8). H. Parret, Les passions. Essai sur la mise en discours de la subjectivité, Bruxelles, Pierre Margada, 1985. Cf. del mismo autor, De la semiótica a la estética. Enunciación, sensación, pasiones, Buenos Aires, Edicial, 1994.

(9). D. Le Breton, Las pasiones ordinarias. Antropología de las emociones, Buenos Aires, Nueva Visión, 1993.

(10). G. Haroche-Bouzinac, L’épistolaire, París, Hachette, 1995.

(11). M.-C. Grassi, “La correspondance comme discours du privé au XVIIIe siècle”, in : L’épistolarité à travers les siècles, Actes du Colloque de Cerisy, Stuttgart, Frank Steiner Verlag, 1987.

(12). R. Chartier, La correspondance, les usages de l`écrit au XIXe siècle, avant-propos, París, Fayard, 1991.

(13). Y. Knibiehler, “Cuerpos y corazones”, in: Historia de las mujeres, tomo IV, Madrid, Taurus, 1993.

(14). S. Sontag, La enfermedad y sus metáforas, Buenos Aires, Taurus, 1996.

(15).Cartas del 12/03/66, 08/06/71/, 21/06/73, 29/04/66, 12/03/66, 22/04/66, 08/06/71.

Lettres du 12/03/66, 08/06/71/, 21/06/73, 29/04/66, 12/03/66, 22/04/66, 08/06/71.

(16). D. Le Breton, La sociologie du corps, París, PUF, 1992.

(17). M. Porée, “Pour une topique du corps ou l’image-corps en (tous) ses lieux », in: Romantisme 1985, Vol. 15, Nº 49.

(18). D. Le Breton, Las pasiones ordinarias, op. cit.

(19). A. Chamayou, op. cit.

(20). N. Catelli, Testimonios tangibles, Barcelona, Anagrama, 2001.