El trayecto de El fin del viaje de Ricardo Piglia. Orígenes de la narración y relato de los orígenes en el itinerario de la construcción de la trama

María Alejandra Alí

____________________________

♦ Y en el comienzo fue Renzi…

♦ El narrador

♦ Los orígenes de El fin...

♦ La Pasión del hijo

♦ Renzi, que habla en sueños...

♦ Coda

Volver al índice

| Volver arriba |

Volver arriba

| Volver arriba |

Volver arriba

| Volver arriba |

| Volver arriba |

| Volver arriba |

| Volver arriba |

| Volver arriba |

| Volver arriba |

| Volver arriba |

| Volver arriba |

| Volver arriba |

| Volver arriba |

| Volver arriba |

Cuando presenté mi tesis doctoral, un estudio crítico-genético de los procesos de escritura de las novelas Respiración artificial (1980) y La ciudad ausente (1992), quedó en el escritorio de trabajo el manuscrito de un cuento de Ricardo Piglia que no había entrado en el recorte necesario; sin embargo, una vez cerrado el círculo de La ciudad ausente y Respiración artificial, este cuento volvía a aparecer como portador de una clave de lectura que puede extenderse al conjunto de la narrativa del autor. El trabajo de investigación de largo aliento que culminó en la tesis abordó la génesis textual de las novelas de Ricardo Piglia, y del proceso de reescritura de La ciudad ausente, con un singular pasaje de género, de la novela a la ópera homónima, escrita en colaboración con el compositor Gerardo Gandini. En un espectro más amplio, postulamos en ese espacio la relación entre géneros narrativos y soportes de escritura, y los aportes que la crítica genética puede hacer a la crítica y la teoría literaria, a través del estudio de una poética y de una estética de los manuscritos y de su relación con el proceso de significación textual. Nos ha interesado sumamente la interacción entre los rastros materiales de la escritura y el pensar en movimiento de un escritor que trazó nuevos rumbos en la teoría narrativa y en la crítica literaria en el campo de la literatura argentina; desde la aparición de su primera novela, Respiración artificial, Piglia se convirtió en un referente ineludible en el campo de los estudios literarios no solo por su obra de ficción sino también por sus construcciones teórico-críticas, que abrieron el paso a otras formas de considerar la tradición literaria argentina y latinoamericana.

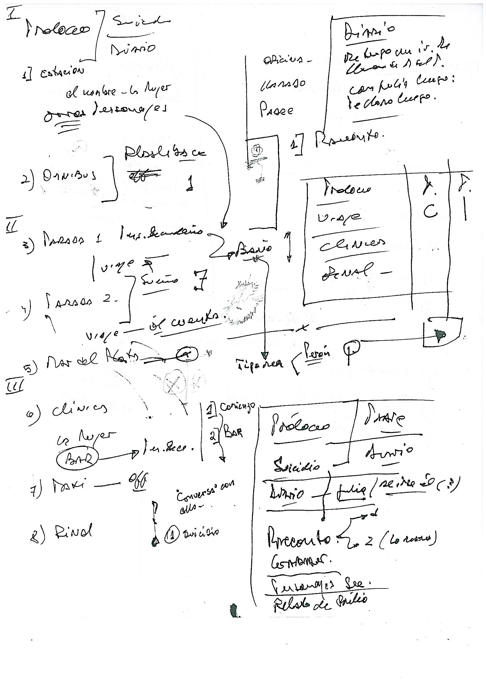

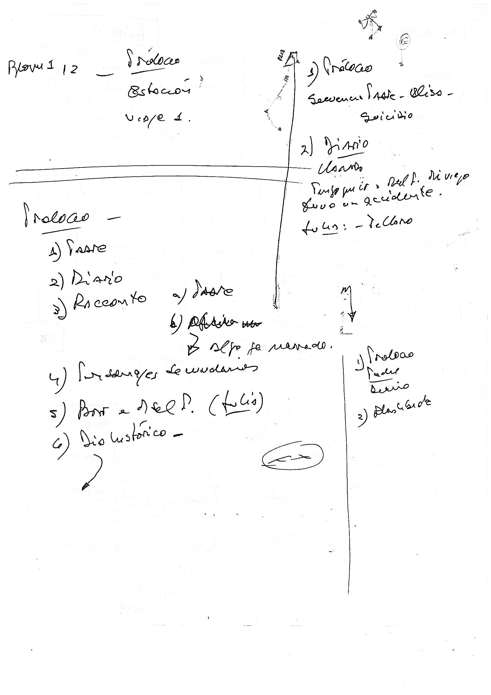

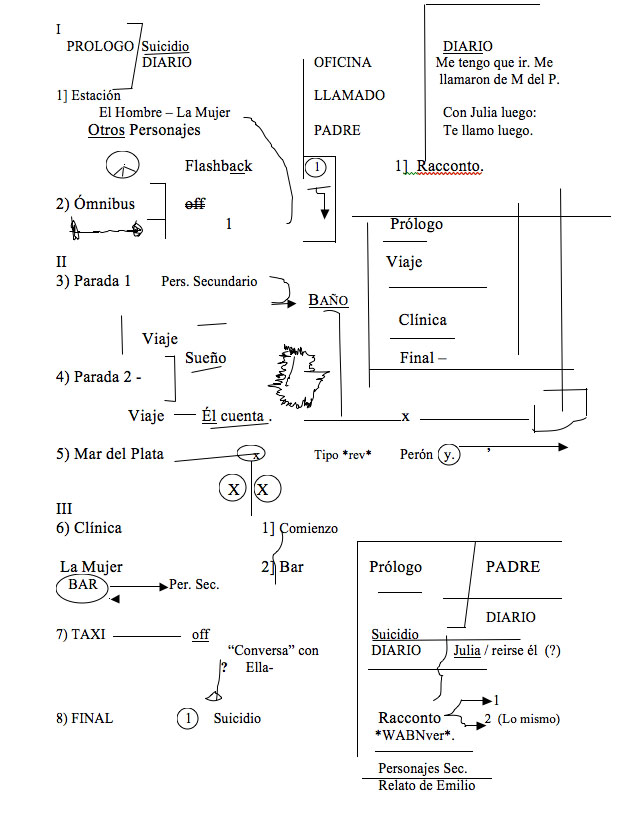

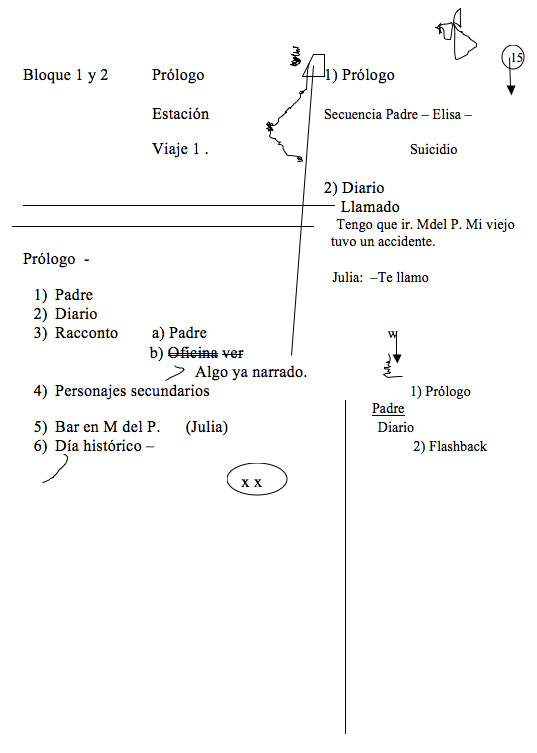

El relato que consideraremos, “El fin del viaje”, fue publicado por primera vez en el volumen Nombre falso (1975),(1) y reeditado varias veces con posterioridad por Seix Barral a partir de 1994; veinte años más tarde de la edición princeps la narración integró una nueva compilación del autor titulada Cuentos morales, publicada por la editorial Espasa Calpe en 1995. El cuento presenta variación édita, si bien se trata de unas escasas modificaciones de algunos sintagmas que podrían pasar inadvertidas, que resultan reemplazados por otros que tienden a atenuar la dureza de algunas expresiones en el texto de la primera edición, cuyo examen no formará parte de los propósitos de este trabajo. Cuando el autor nos facilitó los materiales de sus novelas (esquemas, borradores y cuadernos de notas), nos prodigó una sorpresa inesperada al entregarnos el manuscrito original de este cuento, consignado en una hoja volante, manuscrita, que contiene el plan de escritura. La hoja —cuyo tamaño es de 22 x 28 cm— está escrita con lapicera fuente en tinta negra y presenta algunas marcas en lápiz que parecen corresponder a momentos de impasse de la tarea de registro, pues añaden flechas, vectores y algunas ilustraciones en un tono más débil, que aparenta un gesto escriturario más frágil y dubitativo, lo que le aporta cierta plasticidad a la página; la escritura en tinta tiene un carácter contundente, armado y rígido a la vez, que responde a una idea muy clara acerca de la estructura del cuento, un rasgo característico de los procesos de escritura de Piglia, que empieza a registrar el proyecto cuando tiene una idea bastante definida. Aunque no tiene título se pueden distinguir los núcleos narrativos del cuento, bien definidos desde las primeras inscripciones. Transcribimos el manuscrito completo al final del trabajo.

Sobre este cuento de Piglia diremos para comenzar que el autor ha vuelto sobre él una y otra vez al referirse a su método de composición en distintas entrevistas y reportajes. Empecemos por señalar que Renzi, el protagonista, ha sido el personaje más presente en las tramas de Piglia, desde sus primeros cuentos publicados en el volumen La invasión hasta la intriga de su primera novela publicada, Respiración artificial; desde fines de los años sesenta se convirtió en el centro de las historias creadas por Piglia, incluida una novela cuyo trabajo de escritura comenzó tempranamente por esos años y que reposó en un cofre durante tres décadas, hasta que el autor decidió retomar la escritura abandonada: es el caso de la novela Plata quemada, publicada en 1997. Como narrador y protagonista de Respiración artificial (1980), la figura se volvió indisociable de su autor. Renzi compone también la trama narrativa de las narraciones más recientes de Piglia: “Un pez en el hielo”, uno de sus relatos escrito en Estados Unidos y editado en la última compilación de La invasión (2007) que narra una investigación sobre Cesare Pavese llevada a cabo por Emilio Renzi(2) y Blanco nocturno (2010), su última novela. Sobre la función de Renzi en sus relatos, Piglia ha testimoniado:

En la entrevista con la revista de jóvenes investigadores en crítica genética Recto/verso, Piglia volvió sobre la composición de ese cuento para referirse a sus intrigas narrativas, diferenciando las categorías centrales en su teoría de la narración, que son el cuento, la nouvelle y la novela:

El ámbito familiar es para el autor una fuente inagotable de inspiración de tramas, según afirma, el espacio en el cual aprendemos a narrar, en el que tenemos las primeras experiencias y adquirimos nuestras destrezas narrativas. En una entrevista reciente (2010), el autor comentó en relación con el proceso de escritura de su última novela, Blanco nocturno: “La familia es una máquina de afectos y también de conflictos. Ahí es donde aprendimos a narrar y a pulir y perfeccionar una y otra vez las historias”. De ahí surgieron los argumentos para su narrativa, en especial, Respiración artificial y Blanco nocturno, su última novela publicada en 2010. A pesar de lo dicho, conviene reponer aquí el prólogo al volumen Nombre falso reeditado en 1994, donde el escritor plantea una restricción respecto del componente autobiográfico:

¿Cómo se transforma lo vivido en la trama para el cuento?, ¿de qué modo se integra con otras experiencias del autor para convertirse en el relato “El fin del viaje”? Por un lado, destacamos la concentración de dos situaciones vividas que confluyen en la construcción de la trama: el accidente del padre y el suicidio de la viajera se funden en el nudo de la trama en el fallido intento de suicidio del padre. Pero nos parece más interesante aún la expresión con la que Piglia se refiere a la escritura de ese cuento: solo tiene de autobiográfico el trayecto… donde el propio autor pone de manifiesto un sustrato profundo: la relación ancestral entre el viaje y la narración. Precisamente, esos son los elementos que se entrelazan en el relato de la génesis que hace Piglia: el suicidio, el padre y el trayecto como un elemento de la experiencia personal que ha sido ficcionalizado para el cuento. Resultan contradictorias las manifestaciones del autor en torno de la génesis, que va de la restricción del componente autobiográfico en el prólogo a la edición de 1994 a una abierta y categórica afirmación en la entrevista con Recto/verso de 2007. Al respecto, podemos señalar aquí el carácter inaprensible del proyecto mental de un texto literario, siempre evanescente, donde los vacíos de la memoria o en ocasiones la intención del autor por no revelar conspiran contra la reconstrucción de ese estadio del proceso creativo huidizo, lábil, difícil de aprehender.(3) Cuando Piglia afirma: “Es otro el que se suicida en esta historia” estableciendo una relación directa con lo autobiográfico a partir del desplazamiento de la acción narrativa hacia otro sujeto, también está poniendo distancia respecto de la figura central de su relato, el padre, en un gesto que procura alejarse de lo emotivo como analizaremos más adelante.

La narración de Piglia parece forjada entre distintos recuerdos y registros de la experiencia sobre el armazón de un relato de Benjamin, “La muerte del padre”, cuyo estilo llano y despojado lo aproximan a un relato modelo, arquetípico. Reproduciremos a continuación algunos fragmentos del relato de Benjamin, más precisamente del incipit, que permiten advertir los núcleos narrativos que Piglia tomó para elaborar “El fin del viaje”:

Cuando hacia el mediodía entró en la ciudad, le soliviantó su estrépito. (…)

Aun no había visto a su madre, pero su padre vivía. Estaba allí, echado en un sillón junto a la ventana… Se acercó y le tendió la mano. “¿Es que ya no me besas, Otto?”, susurró el padre. El hijo se abalanzó sobre él y en cuanto pudo se escurrió y se dirigió a la ventana, donde se quedó de pie, sollozando, mirando a la calle. Cuando se cansó de llorar, se puso a recordar, como en sueños, sus años de colegio, su actividad comercial, el viaje a América. “Señor Martín”. Se quedó callado y se sintió avergonzado de que su padre todavía viviese. Al romper de nuevo en sollozos, la muchacha le puso la mano en el hombro. Él la miró maquinalmente: una criatura rubia y saludable, la antítesis de la enfermedad acababa de rozarle. Solo entonces se sintió en casa (pp. 7-8).

Lo angustioso de la circunstancia promueve la evocación e impulsa un proceso de constitución del sentido propio del final de una vida a los ojos de Piglia, que hace eco en el hijo (Otto, Emilio) asediado por los recuerdos, por la rememoración de la experiencia. Los tenues y sobrios gestos entre padre e hijo resaltan la emotividad del reencuentro y sobre todo, la dificultad de los hombres para manifestar el afecto. En el cuento de Piglia, ese rasgo es aún más explícito que en el de Benjamin, y ocupa un lugar en la escritura de Renzi, durante la travesía que lo lleva hasta su padre, como veremos más adelante.(4)

El conocimiento de la narrativa de Piglia nos revela la profunda imbricación entre las tramas imaginadas y la Historia, concebida como un conjunto de relatos que componen la malla de las narraciones de este autor. Sin embargo, si bien ese vínculo se establece intensamente en las novelas, las formas breves de Piglia presentan otras características que el estudio de la génesis de este cuento nos permite explorar. En ese sentido, hay dos aspectos referidos a la génesis de “El fin del viaje” que llaman nuestra atención: por un lado, una palabra programática, “Día histórico”, consignada en el reverso de la hoja manuscrita que hace eco con un nombre propio altamente significativo en la historia política argentina, “Perón” registrado en el anverso, que son desechados para el desarrollo de la trama, presumiblemente por motivaciones relacionadas con la intención de darle un tono más mítico a la historia, para lo cual le resultaba necesario despojarla del contexto histórico. Ese vuelco hacia un orden desprovisto del discurso histórico que impregna la elaboración de sus novelas se manifiesta también en el modo adoptado por el autor para referirse al punto de partida de la historia: la frase “un joven a la noche recibe un llamado, le avisan que su padre está muy grave y tiene que viajar a otra ciudad” despoja del aspecto biográfico al nudo de la intriga desplazándolo hacia un relato arquetípico, elemento que la literatura se ha ocupado de recrear desde tiempos inmemoriales. Pensamos que la definición del cuento que propone Piglia corresponde muy bien al esquema del relato de Benjamin, un autor muy presente en la concepción narrativa del escritor argentino, no solo como teórico sino también como narrador, una faceta de la obra de Benjamin poco explorada por la crítica literaria. El relato que Piglia escogió como modelo para escribir “El fin del viaje” encierra varios aspectos paradigmáticos de la narración: la atávica relación entre los relatos y los viajes, la trayectoria del viajero que explora lejanas latitudes para conocer y contar, al regresar a su ciudad, lo que descubrió en tierras extrañas, cuyo resto es la experiencia, aquí la luctuosa experiencia de enfrentarse con la muerte del padre. El tablero que arma Piglia con la disposición de la trama argumental para “El fin del viaje” sigue el modelo de Benjamin narrador, valiéndose de los grandes componentes del relato, expuestos por el autor de Infancia en Berlín en diferentes artículos y ensayos.

Como hemos comentado, el cuento narra un viaje del protagonista para visitar a su padre que agoniza. La anécdota evoca los dos pilares en los que se sustenta el arte de narrar: la transmisión de la experiencia y la construcción del sentido de una vida. Esos pilares se condensan en el relato de Piglia, que se inicia con el recorrido que llevará al protagonista, Emilio Renzi, al encuentro con su padre, cuya vida pende de un hilo luego del intento de suicidio; la dramática situación promueve la puesta en acto de una serie de recursos narrativos: la recapitulación a la que convoca el fin de una vida, los recuerdos de la relación amorosa entre el protagonista y su padre, resueltos a través de una serie de raccontos, el camino que recorre el protagonista para salvar la distancia y el extrañamiento que lo separan de su padre y poder reencontrarse con el afecto. De ello hallamos una clave en el texto édito, que pertenece a uno de los raccontos insertados en la trama narrativa:

Para velar la ternura de hombre a hombre el narradorapela a ciertas imágenes visuales ligadas a la luz, donde los objetos y los seres son percibidos a través de un filtro, lo que contribuye a crear un desvanecimiento de las siluetas. La luz tiene gran importancia en los relatos de Piglia, uno de cuyos primeros cuentos se titula precisamente “Una luz que se iba”. La palidez y las transparencias se convierten en datos concretos de los elementos y personajes descriptos, y crean una atmósfera donde seres y objetos parecen diluirse, como si pertenecieran a un ensueño. El efecto de trasluz impregna también las descripciones más contundentes, tales como las que aluden a la materialidad y a la crudeza de ciertos espacios: la estación (de ómnibus o de trenes), la clínica, el Bar, la ruta. Todo parece diluirse en las descripciones tamizadas por las sensaciones de Renzi.

Los componentes de la narración anteriormente señalados se revelan medulares en la planificación del cuento, donde esos ítems se reiteran una y otra vez formando bloques de sentido en la disposición de las dos páginas. La repetición de las palabras va estableciendo un eco en la medida en que los bloques se reproducen en cada carilla de la hoja, y ello da una dimensión de la importancia neurálgica que van a tener en el relato el sentido del viaje, los raccontos, la construcción o la representación de la experiencia. Esa distribución de las secuencias narrativas en cuadros que sintetizan lo planteado es bastante habitual en los planes de escritura de Piglia y sigue el modelo de los guiones para libro cinematográfico, a los que hemos denominado en nuestra tesis guiones escriturarios, uno de los métodos más aplicados por el autor para poner en claro el plan de escritura. Piglia se ha referido en diversas ocasiones a la forma en la que se plasman los guiones para cine, denominada scaletta, un término de dificultosa traducción que puede ser asimilado al de escalera, por incluir una serie de peldaños que va pautando los sucesos de la trama. La secuencia escrituraria planteada en el bosquejo del cuento revela la claridad del propósito del scriptor, pues amalgama en el manuscrito todos los núcleos narrativos que luego van a desarrollarse, con la sola excepción del marco histórico, aludido mediante el nombre de Perón y el sintagma Día histórico que se desvanecieron durante el proceso de escritura. Las flechas que se desprenden de las expresiones “Perón” en el anverso de la hoja, y de “Día histórico” en el reverso, apuntan hacia lo no dicho, hacia el blanco de la hoja, y finalmente esos núcleos no han sido desarrollados para el texto édito.

El esbozo del cuento plantea al principio una escena ubicada en una estación, lugar en el que comienza el relato. Uno de los primeros núcleos consignados señala una relación entre un hombre y una mujer que aparecen ligados por contigüidad a “otros personajes”, y vinculados a los “Personajes secundarios” mediante una flecha, consignada más abajo, en la columna de la izquierda en el anverso de la hoja volante. Esa columna organiza los espacios en los que se va a desarrollar la acción narrativa, donde se señalan las paradas del viaje a Mar del Plata, y los lugares donde continuarán las peripecias de Renzi: la Clínica donde está internado su padre, el Bar (donde nuevamente aparecen personajes secundarios observados por el protagonista) y el taxi que lo conduce al departamento de una mujer, donde se ubica el final de la historia. Si bien el esbozo del cuento es nítido en cuanto a la demarcación de los espacios en los que se desarrollaría la acción inicial, es decir, en la estación, sucedida por un segundo ítem que indica ómnibus, a partir del cual se continúa la secuencia con las paradas, en el texto édito, la descripción inicial resulta un poco confusa. La reproducimos a continuación:

Por algunas referencias tales como los andenes por ejemplo, y la valla frente a la cual esperaban los pasajeros, bien podría corresponder a la de una antigua estación de trenes cuando se trata de una estación de ómnibus; la ambigüedad se define unas líneas más abajo con una mención precisa:

La descripción, con su fuerte carga de materialidad, deja atrás la nebulosa inicial y se pronuncia a favor de la estación de autobuses. Conjeturamos que esa bruma del comienzo proviene de una contaminación con el proceso de elaboración de los raccontos, ya que en el primero de ellos Renzi recuerda uno de los últimos momentos en los que estuvo con su padre, una escena de despedida: “Estoy contento”, le dijo esa noche al despedirse en la estación de trenes, la potente luz de la locomotora abriendo la oscuridad del andén (p. 147). De esa manera, se confunden el presente de la narración y el recuerdo, evocado poco después.

En cuanto al aspecto gráfico del manuscrito, el trazado de líneas revela su importancia para la demarcación de los bloques narrativos, en medio de los cuales resalta un eje vertebrado por la figura del padre; un llamado recibido por Renzi, en el que le comunican la delicada situación de su padre, precipita un viaje angustioso, inesperado: esos dos núcleos abren la dimensión del sentido de la experiencia en la que el personaje se encuentra inmerso. Dos columnas organizan la diégesis en la disposición de las páginas del borrador, donde se observan unas cuantas flechas que remiten de ciertas unidades narrativas a otras. La división más abarcadora de las secuencias narrativas se indica con números romanos y las subdivisiones, con arábigos; el esquema trazado en el recto de la hoja es tan escuálido que no deja traslucir casi nada acerca de la trama, ni siquiera la motivación del viaje. Los términos registrados son técnicos, referidos a la diégesis, y aluden a los diferentes tramos del relato: Prólogo, Racconto, comienzo, final; o a los tramos del recorrido del personaje: Estación, Parada, Ómnibus, Viaje; el vocablo Suicidio, registrado dos veces en el inferior de la página, se contrapone a esa organización puramente espacial del relato permitiendo vislumbrar el nudo dramático. En el verso de la hoja, donde se retoma escuetamente el esquema desarrollado antes en el recto, se atisba el conflicto de la historia:

PADRE ELISA

SUICIDIO

LLAMADO

Tengo que ir – Mdel P Mi viejo

tuvo un accidente.

El “llamado” funciona como un desencadenante de la acción (el llamado de Elisa, la mujer del padre, para comunicar la trágica noticia, moviliza la partida de Renzi) y como una promesa de reencuentro entre distintos pares de personajes (entre Renzi y su amante Julia, o entre Renzi y su padre). El “bloque” que inicia la escritura en el reverso verbaliza la forma de estructuración de las dos caras de la hoja. La organización por bloques donde se van ubicando los esquemas con distinta gradación de las secuencias narrativas le confiere a la página un aspecto singular, donde cada conjunto reafirma los esbozos anteriores de la articulación narrativa y los va fijando en un ademán contundente. Es preciso señalar que la reiteración con agregados es característica de la sintaxis escrituraria de Piglia y tiene por objeto darle sustancia al esquema inicial, por lo común sucinto. Los bocetos, que se repiten con algunas variaciones, se inician invariablemente con la propuesta de un prólogo, luego no desarrollado para la versión édita. La indicación consignada en el último esquema, “Algo ya narrado”, promueve el comienzo abrupto de la narración anulando el prólogo propuesto con insistencia en los primeros cuadros sinópticos que finalmente no adquiere un desenvolvimiento narrativo.

Los bloques ubicados a la derecha de la página recapitulan los sucesos numerados en el margen izquierdo, dibujando cuadrados, lo cual le imprime al manuscrito el aspecto de un mosaico. Las partes constitutivas de “El fin del viaje” se reparten en los bloques de manera alternada, con cambios de ordenamiento, como si el scriptor barajara y repartiera nuevamente las cartas para el juego, en un gesto bastante típico de los procesos de escritura de Piglia. El scriptor va escalonando los tramos del relato en paradas sucesivas como si se tratara de las etapas de un viaje; como vemos, fondo y forma están muy imbricados en la génesis de este cuento, dado que las instancias del viaje que organiza la trama argumental se plantea desde el esbozo del cuento, tal como hemos anticipado, bajo la forma de esperas, trayectos y estancias donde los personajes principales se relacionan con los secundarios, a través de su formulación metafórica, los raccontos que permiten desandar el recorrido narrativo, a través de las evocaciones que actúan como vectores del sentido del cuento. El esquema es similar al de un juego de rayuela; la réplica de ciertos componentes se torna más compleja mediante el agregado de elementos donde se entremezclan la estructura (el prólogo, los raccontos también aludidos mediante la expresión flashback —que tiene un cuño más cinematográfico, un lenguaje artístico muy presente en las génesis de las narraciones de Piglia—, el comienzo y el final); los personajes (el Padre, Renzi —que en el borrador y en ciertos pasajes del texto édito figura con su nombre de pila, Emilio—; personajes secundarios genéricamente mencionados como el hombre y la mujer, o como otros personajes), y los espacios en los que se desarrollará el relato (la Clínica, el Bar, el ómnibus que llevará a Emilio Renzi a Mar del Plata, la única ciudad nombrada en el transcurso del relato). En uno de los esquemas consignados en el verso de la hoja irrumpe la necesidad de incluir un personaje secundario, que se plasmará en la viajera con la que Renzi se vinculará a medida que avance el recorrido narrativo. La relación del protagonista con Julia (que aparece en el punto 5 del esquema final en un Bar de Mar del Plata, instancia suprimida para la versión édita) se duplica de alguna manera en la relación ocasional que Emilio establece con la jugadora Aída, personaje motivado quizás en la necesidad de establecer un equilibrio con el mosaico de relaciones amorosas que caracterizan al padre en el recuerdo de Renzi.

Los raccontos se destacan claramente en el curso de la narración por el empleo de una tipografía diferenciada, en cursiva, que interrumpe el flujo del tiempo del relato para introducirnos en una vuelta atrás en el tiempo, recurso que está sugerido como “flashback” en el manuscrito. El manejo del vector temporal es una de las claves de la construcción de este cuento de Piglia, que encuentra en los raccontos su máxima expresión, mediante un recurso estilístico que impone al lector un viaje paralelo al personaje, que avanza hacia Mar del Plata y retrocede a través de las remembranzas del protagonista, representadas mediante las citas de su diario personal. En los momentos en los que aflora la escritura diarista, esta se erige en el centro del relato.

La propuesta de racconto se plasma en el primer bloque consignado en el margen superior derecho del recto de la hoja. Ese bloque plantea el incipit del cuento: Renzi está en la redacción del diario, lo llaman de Mar del Plata para contarle que su padre está internado, muy grave, porque ha intentado suicidarse y él decide ir a verlo. Entonces surge la primera postulación de racconto, que más adelante, en uno de los bloques que cierran el esbozo, se desdobla por medio de una llave que exterioriza dos momentos (presumimos que puede referirse a los dos tiempos del racconto marcadamente visibles en el texto édito), por medio de los números 1 y 2, sin acotar nada más. Recién la tercera aparición del término empieza a plantear un contenido, escuetamente por la alusión al Padre (que va a constituirse en el centro de todo el relato, presentado y caracterizado a través de los recuerdos de Renzi volcados en los raccontos) y por la expresión “Algo ya narrado” que hace volver al relato sobre sí mismo, en un gesto que tendrá sus efectos en la estructura del texto, circular, donde el manejo del tiempo tiene una enorme incidencia. Podemos distinguir básicamente dos tiempos en la narración: el que corresponde al flujo narrativo, que se deja llevar a través del viaje de Renzi, dinámico, expresado a través del transcurso del recorrido y de las peripecias del protagonista, y el que impera durante la agonía del padre en la clínica, un tiempo que aspira a ser cíclico, aun cuando resulta entrecortado por la insistente referencia a las horas que marca el reloj.

En el esquema consignado en el manuscrito, la idea del suicidio aparece definida desde el principio, reiterada en los sucesivos bloques que retoman la secuencia narrativa. Sin embargo, en uno de los bloques finales asoma la idea inspiradora de la trama, el episodio familiar referido por Piglia, el accidente de su padre. La situación dramática quizás haya motivado la estructuración del cuento en una serie de paradas y estaciones, en un patrón similar al boceto para la ópera La ciudad ausente. El trayecto de Renzi dividido en estaciones admite la comparación con el circuito imaginado por Piglia para el protagonista de La ciudad ausente, donde Junior, el narrador-periodista-detective, es definido como hijo desde el nombre propio del personaje. Para la ópera, Piglia ideó el recorrido de Junior según el relato de la Pasión de Cristo, imagen mental que se ve reflejada en los bloques que se reiteran en las dos páginas del manuscrito de “El fin del viaje”, donde se insinúan las estaciones de la procesión del protagonista.(5) Este relato de Piglia da una vuelta de tuerca respecto del imaginario cristiano, el mito se invierte aquí ya es el padre quien ha decidido sacrificar su vida, según afirma en una carta que dejó para su hijo, porque “Estoy muy cansado, tan cansado como nadie puede imaginar” (p. 38). El intento de suicidio del padre, frustrado en principio, planteará un interludio en la relación entre los personajes, ese ínterin transcurre con el relato, o mejor, ese ínterin es el relato, donde Renzi recordará los momentos de acercamiento con su padre, los últimos encuentros, y buscará también, siguiendo la típica estructura de investigación que tienen los relatos de Piglia, algunos indicios que le permitan comprender la drástica determinación de su padre: “¿El pensamiento consuela de todo? No sé. Quisiera dormir seis meses, invernar en un sopor narcótico: despertar con la memoria limpia de toda acusación, libre para siempre de los ojos de los criminales, de los asesinados” (p. 33).(6) Paradójicamente, será esa actividad intelectual, la de indagación, la que permitirá que aflore el profundo afecto que siente por su padre, pues como hemos observado en nuestro trabajo de investigación, a menudo Piglia censura los núcleos melodramáticos que subyacen en sus planes narrativos, obliterándolos con desarrollos intelectuales. Aquí, el inmenso amor entre padre e hijo surge a través del recuerdo, cuando Renzi busca una explicación de los hechos. Los raccontos se plantean desde el plan inicial del relato como el vehículo para el recuerdo, donde se entreveran el espacio de trabajo del protagonista, el Diario (lugar donde Renzi se ocupa de las crónicas policiales, como en el cuento “La loca y el relato del crimen”, o de la crítica de libros, como le cuenta a su ocasional compañera de viaje) con el núcleo melodramático del suicidio del padre, que saca a Renzi de ese lugar de especulación, de elucubraciones para ir al encuentro con una relación fundante en su vida. Por otra parte, es importante destacar que el Diario tiene otra connotación central en la escritura de Piglia, si lo pensamos desde el género en el cual vuelca sus ideas sobre la literatura y sobre la vida; como soporte, es el espacio donde se entremezclan distintos géneros discursivos y un ejercicio de escritura que marcó el aprendizaje literario del escritor al compás de la composición de sus textos de crítica y de ficción. El diario del escritor es una usina de ideas, de fantasías y de imaginaciones para sus ficciones, que se ha ido cargando de una mística que él mismo se ocupó de alimentar, con la promesa siempre postergada de su publicación.(7)

El sueño de Renzi, una instancia narrativa plasmada en una de las columnas del armazón del cuento, ocupa un lugar central en la estructura porque se ubica en el nudo del relato, cuando él se desplaza para ver a su padre. También lo es por su carácter vertebral, ya que el sueño, a semejanza de los raccontos, nos conecta con la afectividad del personaje y con la profunda relación que lo une a su padre. En el texto impreso, en el sueño de Renzi aparecen dos mujeres en un automóvil —“una cupé” que perteneció al pasado de la vida familiar—. Ellas interpelan a Renzi desde el asiento delantero del automóvil. El sueño, que se inserta en medio del relato,ocupa la función asignada a los raccontos en este cuento de Piglia, la de indagar en las relaciones sentimentales: la del padre con las mujeres, pero principalmente la del padre con el hijo. El padre aparece allí como un modelo de vida cuyo patrón de relaciones es observado atentamente por Renzi, en un intento por explicarse —entre otras muchas cosas de la vida— la fatal decisión. Por eso se constituyen en un breve relato de investigación, donde el protagonista tratará de buscar los indicios, de interpelarlos explotando al máximo su capacidad inquisitiva para poder comprender el trágico desenlace de su padre, aun cuando busque diluir el ademán interpretativo con algunas sentencias:

“Flotamos suaves y veloces. No tengo que pensar”, pensaba Emilio. “No tengo por qué echarme la culpa. Dejó una carta para mí. Es como un sueño…” (…) “No llegar más, seguir el viaje, verlo después, sentado en el sillón de mimbre, frente a la luna del espejo”. (p. 25)

El ámbito onírico tiene por lo menos dos funciones narrativas: es un oasis en el que Emilio Renzi puede reposar, reponerse de la conmoción que le produjo el intento de suicidio de su padre, y es también un espacio donde se desenvuelve un relato que exige un desciframiento, porque se constituye en una clave para explicar aquello tan perturbador; una explicación permitiría poner en orden los sentimientos del personaje y devolverle parcialmente la calma perdida, sacarlo del desasosiego en el que está inmerso luego del llamado que le comunicó la infausta noticia. El esbozo del cuento lo plantea entremedio de dos momentos de detenimiento del viaje, la parada 1 y la parada 2, instancias en las cuales Renzi progresará en su acercamiento a su ocasional compañera de viaje, quien lo rescata de un sueño angustioso y le servirá como amparo del horror de lo real: “Es como un sueño y la mujer está loca. Podría decirle que no pido nada más que no estar solo y ella lo sabe, la loca, disfrazada de walkiria, su voz de gata, su carita inflada de muñeca, para hacerme compañía, la piel tibia y perfumada”. (p. 25)

Hacia esa figura femenina se desplazan ciertos elementos de la historia del padre: en el relato que le construye a Renzi, la viajera cuenta que ha perdido la voz en una circunstancia que duplica la escena de la trágica decisión del padre:

La descripción acerca del fatídico momento en el que la mujer perdió la voz y ya nunca más volvería a cantar replica la escena del suicidio asemejándosele:

La mujer arranca a Renzi de sus alucinaciones para insertar un microrrelato que actúa como un racconto de su propia vida. Ese relato, que poco después sabremos que es falso, está destinado a matar el tiempo del viaje, y resulta complementario del suceso que impulsa el viaje de Renzi a Mar del Plata. A la vez, como en el cuento de Benjamin, la mujer se convierte en un refugio, un soplo vital que contrasta fuertemente con la muerte del padre. Por eso los primeros esquemas del cuento la proponen como un elemento equilibrante entre los pares de secuencias narrativas o incluso como un elemento de pasaje entre dos espacios, como lo muestra el ítem 6 del anverso de la página.

El estudio de los procesos de escritura de Ricardo Piglia nos ha descubierto facetas ocultas del trabajo del escritor, de su metodología, de su pensamiento creativo. Hemos observado en nuestro trabajo de investigación que los escuálidos diseños incipientes de sus narraciones se van corporizando mediante la lectura de los textos de otros autores, la que inspira e impulsa no solo las tramas sino también ciertos rasgos de estilo, como en este cuento, en el que los personajes y los ambientes decadentes de una ciudad de provincia tiene ciertas reminiscencias de las descripciones del escritor Juan Carlos Onetti. Piglia suele observar con mucha precisión la máquina narrativa de sus precursores, de quienes muchas veces adopta los procedimientos para proyectar sus textos. Resulta interesante comentar aquí que a principios de la década de 1970, Piglia entrevistó a destacados escritores, entre los que podemos mencionar al argentino Rodolfo Walsh y al uruguayo Juan Carlos Onetti. Esos reportajes fueron publicados por la editorial Siglo XXI en 1973 como prólogos a las ediciones de los autores: la entrevista con Rodolfo Walsh abre el volumen Un oscuro día de justicia; el diálogo con Onetti, es el prefacio-reportaje a la edición del relato “La novia robada”. En este último caso, Piglia aclara en el marco de la entrevista que le ha formulado a su interlocutor una serie de preguntas para promover ciertos temas y que su intervención se ha limitado a ese rol, dejando hablar por sí al entrevistado. Observamos en esas manifestaciones peritextuales una serie de inquisiciones de Piglia tendientes a indagar en los procesos creativos de esos autores que constituyen un modelo para él: en cada presentación las preguntas corresponden al relato introducido por medio de la entrevista. En el caso de Walsh, indagan acerca de su concepción narrativa; en la entrevista con Onetti, las consultas se refieren al método de composición de “La novia robada”. Se advierte que luego de la publicación de su primer libro de cuentos La invasión, el joven Piglia está investigando en el laboratorio de escritura de sus precursores, de quienes adoptó algunos procedimientos para pensar en la estructura de sus textos. Como hemos analizado en otros lugares, Piglia se queda prendado de la propuesta de Walsh de recuperar el carácter subversivo que había tenido la novela en sus orígenes, para lo cual propone una estructura atomizada, una novela “hecha de cuentos”. Las reflexiones de Walsh acerca del tiempo necesario para la escritura de una forma extensa y compleja como la novela están muy presentes en el imaginario de Piglia y en el modo en que ha diagramado su actividad creativa. De Onetti toma la noción de esqueleto de la historia, que el escritor manifiesta haber empleado para el plan de escritura para “La novia robada”; hemos visto cómo los planes iniciales de las narraciones de Piglia se manifiestan como menudos esbozos que se van corporizando a través de una sintaxis compleja, que procede por acumulación, desarrollando los núcleos narrativos a partir de las lecturas del autor.

A modo de interludio: así como podemos advertir la regla y el método en el laboratorio del escritor, también hemos podido asistir, con la mirada puesta en la génesis de este relato, a lo que cada proceso de escritura tiene de peculiar, a su unicidad, dado que cada génesis es, a la vez que manifestación de una cierta metodología de trabajo del escritor, de disciplina estética y de rigor estilístico, un suceso singular, dotado de cierta mística particular y resultado de ciertas condiciones de elaboración que, aun dentro de la obra de un mismo autor, se tornan variables.

R. Piglia, Esbozo sobre una hoja volante del cuento “El fin del viaje”, transcripción recto.

R. Piglia, Esbozo sobre una hoja volante del cuento “El fin del viaje”, transcripción verso.

Bibliografía

- Benjamin, Walter, Infancia en Berlín hacia 1900. Madrid: Taurus, 1989.

- ___________, Crónica de Berlín en Personajes alemanes. Barcelona: Paidós Ibérica, 1995.

- ___________, Historias y relatos. Barcelona: El Aleph Editores, 2005.

- Bratosevich, Nicolás, Ricardo Piglia y la cultura de la contravención. Buenos Aires: Atuel, 1997.

- de Biasi, Pierre-Marc, «Qu'est-ce qu'un brouillon? Le cas Flaubert», in : Contat, Michel y Ferrer, Daniel (dir.), Pourquoi la critique génétique? Méthodes et théories. Coll. Textes et Manuscrits, Editions du CNRS, 1998, pp. 31-60.

- Grésillon, Almuth, Éléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes. París: Presses Universitaires de France, 1994.

- ___________, La mise en œuvre. Itinéraires génétiques. París: CNRS Éditions, 2008.

- Hay, Louis, Les Manuscrits des Ecrivains. París: CNRS Ed. Hachette, 1993.

- Lejeune, Philippe, Les brouillons de soi. Paris: Seuil, 1998.

- Lois, Élida, Texto y Génesis de Cuentos de Muerte y de Sangre de Ricardo Güiraldes. Tesis de Doctorado. Disponible en el Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso” (UBA), 1998.

- ___________, Génesis de escritura y estudios culturales. Introducción a la crítica genética. Buenos Aires: Edicial, 2001.

- Piglia, Ricardo, Nombre falso. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 1975.

- ___________, Cuentos morales. Antología (1961-1990). Buenos Aires: Espasa Calpe, 2007 [1995].

- ___________, Formas breves. Buenos Aires: Editorial Temas en el Margen, 1999.

Entrevistas de Ricardo Piglia

- Onetti, Juan Carlos-Ricardo Piglia, “Onetti por Onetti”, prefacio-reportaje a “La novia robada”, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973.

- Walsh, Rodolfo-Ricardo Piglia, “He sido traído y llevado por los tiempos”, in: Crisis, núm. 55, noviembre, 1987, pp. 16-21.

- _______________________, “Hoy es imposible en la Argentina hacer literatura desvinculada de la política”, in: Baschetti, Roberto, Rodolfo Walsh, vivo. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1994.

Entrevistas a Ricardo Piglia

- Piglia, Ricardo-María Alejandra Alí, Christian Estrade y Erica Durante, « “Me interesa cualquier crítica que se ocupe de los procesos de construcción…” El escritor Ricardo Piglia entre crítica y creación literaria» in: Recto/Verso. Revue de jeunes chercheurs en critique génétique, Núm. 2, Latinoamérica. Un Eldorado des papiers, 2007 [en línea].

- Piglia, Ricardo-Elena Hevia, “La familia es una máquina de afectos y de conflictos”, in: El Periódico.mht, sección “Cultura y espectáculos”, 13 de septiembre, 2010 [en línea].

- Piglia, Ricardo-Silvia A. Kohan, s/f. "Más que grandes temas hay grandes formas de narrar" en Página principal de Namo.mht, [en línea].

(2). Parafraseando a Piglia, podemos considerarlo como variaciones sobre un mismo tema, ya que Renzi reconstruye allí los últimos días de Pavese, previos al suicidio.

(3). A. M. Barrenechea, “Iniciación a la crítica genética”, curso de postgrado dictado en el Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Buenos Aires, 1986. Apuntes de clase y grabaciones.

(4). Es oportuno señalar aquí que hay varias traducciones al español de las obras de Benjamin de principios de la década del 70: Angelus Novus fue editado por Edhasa (Barcelona) en 1971 y Discursos interrumpidos I por Taurus (Madrid) en 1973. Benjamin es uno de los autores con los que más dialoga Piglia en sus obras, estableciendo relaciones de intertextualidad visibles en las tramas, y forma parte de una constelación de pensadores marxistas —entre los cuales también se incluyen Brecht, Ossip Brik y otros— cuyas reflexiones acerca de la narración y de las condiciones de producción artística fueron debatidas por Piglia con otros intelectuales argentinos de izquierda contemporáneos, especialmente en los años previos a la composición de su primera novela. Por ello, nos ha interesado especialmente la interrelación que se observa en la fase compositiva de sus textos, donde los elementos que toma de otros autores se revierten no solo en el tejido argumental sino también en la estructuración de los textos. En particular, el volumen Historias y relatos tiene una edición alemana, titulada Gestichten und Novellistisches de 1972; aunque no nos consta, suponemos que Piglia pudo haber tenido acceso a alguna traducción al inglés o al italiano de las narraciones benjaminianas.

(5). En nuestro trabajo de tesis hemos analizado la lectura de Piglia del itinerario ético-político-literario de Walsh, tamizada por la simbolización que hace Viñas en su ensayo Literatura argentina y política. II. De Lugones a Walsh, apelando a “escenarios de la Biblia”.

(6). En cursiva en el texto impreso.

(7). Cumplida recientemente a partir del 15 de enero de 2011, cuando el periódico español El país ha comenzado a divulgar mensualmente fragmentos del diario del autor argentino en el suplemento “Babelia”.